【学習計画表を作成】高校生が計画通りに勉強できるコツ!

※この記事には一部PRが含まれます。

こんにちは、受験生を応援する教育メディア、予備校オンラインドットコムです。

受験生の悩みを解決して、勉強に役立つ情報を発信しています。

今回のお悩みはこちら。

学習計画表表の作成方法?

PDCA学習って何?

大学受験勉強を効率的にする学習計画表表の作成について、まとめた記事になります。

この記事で紹介する「【学習計画表を作成】高校生が計画通りに勉強できるコツ!」を読めば、学習計画表表を作成するヒントに。

この記事では、具体的な学習計画表表の作成方法を紹介して、PDCA学習法についても紹介。

記事を読み終えると、学習計画表表を作成して、効率よく大学合格が目指せる内容となっています。

学習計画表表が作れない受験生

学習計画表表作成のポイント

学習計画表表を具体的に作成

効率的に勉強できるPDCA学習法の紹介

高校生に学習計画表を作って最短最速で合格できる塾の紹介

合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX←おすすめの塾

※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!

難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」

※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?

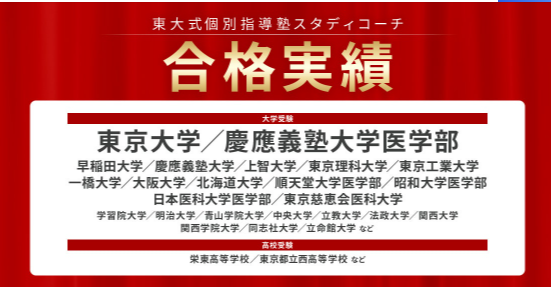

東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ

※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!

東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!

※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!

Contents

【学習計画表を作成】高校生が計画通りに勉強できるコツ!

大学受験に学習計画表がなぜ必要なのか?についてまとめてみました。

以下のポイントについて説明しています。

学習計画表表が作れない受験生は意外に多い

大学受験には学習計画表が必要

無理のない学習計画表の作成

大学受験の目標を決める

学習計画表表が作れない受験生は意外に多い

受験生の勉強の悩みで意外に多いのが、「自分にあった学習計画表表がつくれない」「学習計画表表の作り方がわからない」。

確かに、簡単に学習計画表表と言っても、自己分析、受験までのスケジュール、学習の進め方、苦手科目の克服など、考えなければならない要素が多いのも事実。

そのため、生徒だけで、勉強計画表を作成するのが難しいのかもしれません。

しかし、効率的に勉強するため、勉強の漏れをなくすためにも、学習計画表表は必要なのです。

参考記事:給料がもらえる大学&学費も安い!省庁管轄の大学を進路アドバイザーが解説

参考記事:給料がもらえる大学&学費も安い!省庁管轄の大学を進路アドバイザーが解説

大学受験には学習計画表が必要

大学受験の志望校合格を勝ち取るために、学習計画表は必要です。

なぜなら、志望大学を決めて、その志望大学に合格するために、最短で効率よく勉強するには計画性が必要だからです。

これは、社会に出ても必要な能力になります。

自分の第一志望校に合格するためには、各科目がどれくらいの偏差値に到達しなくてはならないのか?さらには、今の自分とその偏差値にはどれくらいの開きがあるのか?

その目標偏差値との開きを、効率よく埋めるためには、どんな勉強を何時間勉強すれば良いのか?

逆算していくことで、最短で効率よく受験勉強できるはず。

また、学習計画表を作ることは、目的が明確になってモチベーションがアップする効果もあります。

上記の理由から、合格への一番の近道は、「勉強できる日数」と「やるべきこと」をすべて書き出して勉強の全体像を俯瞰すること。

つまり、大学受験に合格するためには学習計画表を立てることなのです。

無理のない学習計画表表の作成

学習計画表を作成する際には、無理なく、時間的に余裕を持った学習計画表を作成してください。

理由は、実行できない学習計画表を作成しても意味がないからです。

例えば、これまで勉強していない生徒に、いきなり毎日10時間勉強する計画を作成しても、実行することはほぼ不可能。

また、実現が難しい学習計画表表を作成して、途中で挫折する生徒も多く入るのも事実。

しかし、勉強時間の確保は受験生にとっては、必要不可欠になりますので、徐々に勉強時間を増やしていく計画を作成することで、計画の実行能力が増していくことになります。

受験は長い道のりです。

無理なく実行可能で、志望大学に合格できる学習計画表表の作成が、大切と言えるでしょう。

参考記事:【大学受験】勉強計画の作り方【文系編】マネしてOK!年間スケジュールの作り方

学習計画表表の作成:大学受験の目標

学習計画表表を作成する際には、目標が必ず必要になってきます。

なぜなら、その目標を達成するために、何をいつまでに学習するのかを決めるのが学習計画表だからです。

逆に言うと、目標がなければ具体的な学習計画表を作ることが難しくなってきます。

目標の決め方としておすすめするのが、「大目標」「中目標」「小目標」の3つを決めるのがおすすめです。

大目標は、最終目標になるので、第一志望校合格が大目標となります。

中目標は、中期的な目標になりますので、2ヶ月〜3ヶ月先位の目標を決めます。

具体的には、「○○模試で偏差値○○」「単語帳を完璧に覚える」「古文の単語を覚える」など、各教科で1つ中目標を決めると効果的。

小目標は、毎日の目標と言っていいでしょう。

具体的には、「1日、○時間勉強する」「1日、単語を○個覚える」「参考書を○ページ学習する」など、小目標は日々の目標として設定してください。

| 目標 | 内容 | 具体例 |

| 大目標 | 第一志望合格 | 「〇〇大学合格」 |

| 中目標 | 2ヶ月〜3ヶ月後のなりたい自分を目標に | 「模試で偏差値○○」 |

| 小目標 | 毎日の目標設定 | 「○時間勉強する」 |

最後に、目標は日付を入れて過去形で作成すると効果が上がります。

合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX←おすすめの塾

※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!

難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」

※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?

東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ

※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!

東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!

※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!

大学受験対策:学習計画表の作成方法

学習計画表の作成方法についてまとめてみました。

以下のポイントについて説明しています。

学習計画表の作成:自己分析

学習計画表の作成参考書の分析

大学受験に必要な年間の学習計画表

月間・週間・1日の学習計画表

わかりやすい学習計画表

学習計画表の作成:自己分析

先程も説明しましたが、無理のない学習計画表を作るためには、自己分析が必要。

なぜなら、受験科目や苦手科目を分析して、無理のない学習計画表を作成するためです。

具体的には、志望大学の入試要項を確認、苦手科目や苦手分野の把握、模試の結果をもとに現在の偏差値を把握すると良いでしょう。

受験に必要な科目を確認することで、勉強の効率が上がります。

例えば、英作文や漢文については、要チェック。

また、受験勉強を勝ち抜くためには、弱点の克服がポイント。

自分の苦手な教科や、苦手な分野をきちんと把握し、克服する必要があります。

そして、模試の結果を分析してください。

分析するポイントは、「自分の現在の学力」をきちんと確認すること。

無理のない学習計画表を作成するためにも、自己分析は必要です。

参考記事:英単語をすぐ忘れる人必見!記憶に残る英単語の勉強法を一挙大公開

参考記事:英単語をすぐ忘れる人必見!記憶に残る英単語の勉強法を一挙大公開

学習計画表の作成:参考書の分析

学習計画表を具体的に作成するためには、参考書の分析も必要。

分析というと大げさですが、内容(章とページ数)を確認してください。

なぜなら、1冊の参考書を仕上げるために、何日必要なのかを確認するためです。

例えば、200ページの参考書の場合、1日、10ページ学習するのであれば、1冊の参考書を1周するのに20日必要ですし、20章ある参考書で1日、1章の学習であれば、これも20日必要となります。

つまり、参考書を分析することで、無理のない学習計画表を作成するための確認作業となります。

参考記事:英文法Vintage(ヴィンテージ)の勉強法と使い方【英文法の成績アップ】

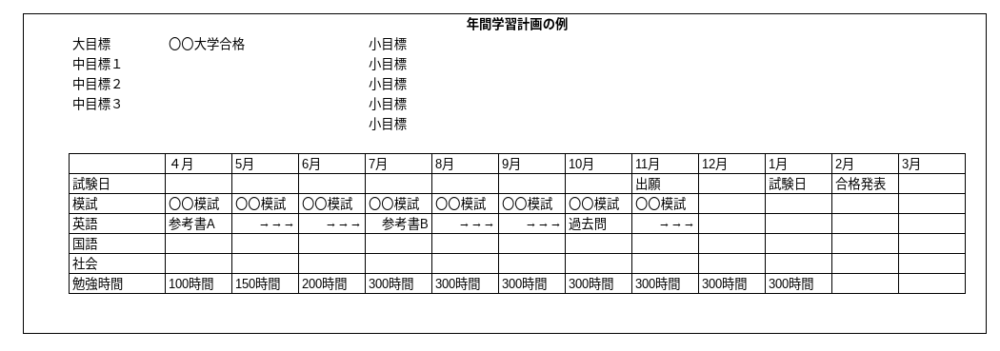

大学受験に必要な年間の学習計画表

年間の学習計画表は、今から大学合格までの学習計画表となります。

年間学習計画表の目的は、合格までの全体像を把握すること。

大まかな全体像が把握できると、いつまでに何をすればよいのか、具体的に受験勉強ができるでしょう。

年間学習計画表の作成方法は、紙1枚に書き出すのが良い方法。

手書きでも問題はありません。

だいたいの計画を月ごとに書き込んでください。

例)入学試験日、模試の日程、学習する参考書、月ごとの勉強時間

月間・週間・1日の学習計画表

次は、月間の学習計画表を作成します。

月間の学習計画表を作成する目的は、年間の学習計画表を達成するためです。

年間学習計画表と比べると、より具体的に作成。

作成方法は、年間学習計画表から、その月の勉強時間を記入します。

月間の勉強時間を4週間に振り分けることで、1週間の勉強時間が決まります。

1週間の勉強時間をさらに1日単位で落とし込んでいくと1日の勉強時間が決まってきます。

受験勉強は、日々の積み重ねなので、この1日の計画を計画通りに実行することの繰り返しで、志望校合格を勝ち取ります。

勉強時間が決まると、具体的に「どの教科のどの参考書を何時間学習する」といった具合に、細かく設定すると効果が上がります。

また、勉強時間の計画はもちろんですが、実際に勉強した時間を書き込むようにしておくのも、ポイントのひとつ。

なぜなら、実際に勉強した時間を視覚化することで、モチベーションが上がるからです。

参考記事:GMARCHに合格できる塾・予備校・コーチング塾おすすめ20選!

わかりやすい学習計画表の作成

勉強計画を立てる際は、自分に合った勉強計画を立て、わかりやすくまとめることが大切。

「見やすい・わかりやすい・取り組みやすい」の3つの要素でまとめられた勉強計画表を作るコツを解説します。

自分が見やすいサイズで作るのがポイント。

勉強計画表に書く内容が固まったら、実際に表を作りましょう。

大切なのは、勉強計画表を作ることではなく、勉強計画表を見ながら毎日勉強を実行していくこと。

そのためには、自分が見やすいサイズで作成し、目に入りやすい場所や、家族と共有できるところに貼っておくのが望ましい。

勉強計画表は勉強机の前に貼ったり、手帳に書いて持ち歩いたりするなど、常に確認しやすい状態にしておきましょう。

また、目標から1日ごとの勉強内容まで、一目で把握できるよう、自分が見やすいと思うサイズで学習計画表を作りましょう。

勉強机の前に貼る場合は大きめのサイズがおすすめですが、持ち歩きできるよう小さくしたい場合は、単語帳のように日めくりできる形状にしたり、月ごとに書き換えられるよう表をアレンジしたりするのもおすすめです。

完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール

※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!

講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生

※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!

難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」

※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?

東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!

※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!

東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ

※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!

合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX

※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!

【大学受験】学習計画はPDCA学習の実践

学習効率の良いPDCA学習についてまとめてみました。

以下のポイントについて説明しています。

PDCA学習のポイント

PDCA学習の実行

学習計画を効率よく実践するPDCA学習とは

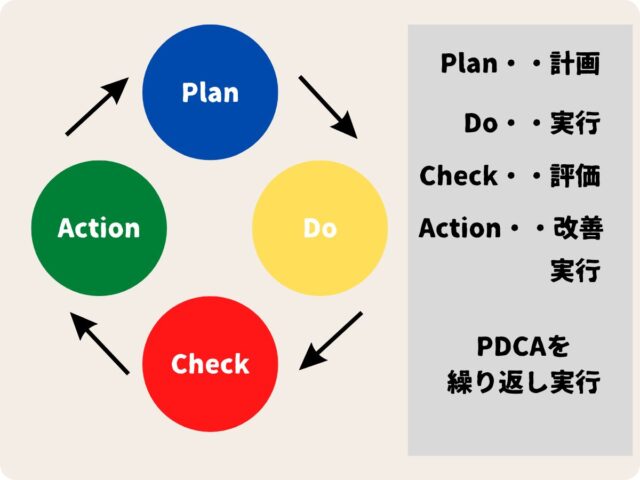

PDCA学習とは、受験勉強を効率的にするための学習法。

PDCAの意味は、PLAN(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の頭文字を取ったもので、計画から改善までを1つのサイクルとして行い、受験勉強の効率化を目指します。

この一連の循環を、「PDCAサイクル」といいます。

計画、実行、評価、改善の4つのプロセスを、螺旋階段を上るように循環させて、継続的に受験勉強の効率化を進め、学習効果を上げていく手法となります。

参考記事:東大生が高校時代に使っていたノート大公開!ノートの使い方:数学編

PDCA学習で学習計画を改善

PDCAにとって重要なことは、計画を実行した後は必ず、成功しても失敗しても評価する点。

なぜなら、計画を実行しただけでは、問題点は改善されないからです。

どんな方法で実行したときに成功または失敗したのか、その結果を評価し続けることで志望大学の合格が近づきます。

またPDCAは1度で終わらず、何度もサイクルを回すことが重要となります。

改善された計画を繰り返し評価すると、業務が改善されていくのです。

1週間毎に振り返るのがおすすめ。

参考記事:【必見】スクランブル英文法・語法の正しい使い方と勉強法が5分でわかる

PDCA学習で学習計画の実践

週間ごとに学習計画表を見直す場合のPDCA学習例

「Plan」:1週間の勉強計画を作成。

「Do」:設定した目標を実行するために勉強計画を実行。

「Check」:1週間を振り返り、進捗度合いを確認。

「Action」:次の週の計画を達成するために、改善策を考えて、実行する。

受験勉強を進めていくうちに、計画案との誤差が生じてくることがあります。

計画が全てではないのでご安心ください。

1週間に実施した、受験勉強の振り返り。

受験勉強を実施した際の問題点や課題を確認。

予定通りいかなかった部分は、何故上手くいかなかったのか、予定通りにいった部分は何故上手くいったのかを自己分析してください。

Checkで出た問題点や課題を元に、改善案を作成して学習計画表の改善。

常に学習計画表の改善を重ねて変化させていく事で、日々の学習改善がされていきます。

このPDCA学習を継続することで、偏差値アップにつながるはずです。

あわせて読みたい

参考記事:【大学の志望校の決め方】偏差値・将来性・やりたいこと・後悔しない選び方

参考記事:大学受験の最低限の単語数!英単語ターゲットは全部覚えてね!

大学受験の勉強でよくある質問

大学受験の勉強に関するよくある質問を紹介します。

国公立大学に受かるにはどのくらい勉強すればいいですか?

大学受験の勉強はいつから始めればよいですか?

大学受験の勉強をいつから始めるべきかは、志望校や目標、現在の学力によって異なります。

目標別

・難関大学を目指す場合: 高校1年生から本格的に始めるのが理想です。

・中堅大学を目指す場合: 高校2年生からでも間に合いますが、早めに始めることをおすすめします。

・私立大学を目指す場合: 高校2年生の秋頃から始めるのが一般的です。

・国公立大学を目指す場合: 高校2年生の冬頃から始めるのが一般的ですが、1年生から基礎固めをしておくと有利です。

大学受験の勉強は、早いに越したことはない ですが、自分のペースで無理なく続けることが大切です。

国公立大学に受かるにはどのくらい勉強すればいいですか?

国公立大学に合格するために必要な勉強時間は、志望校や現在の学力、学習効率によって大きく異なります。

1. 一般的な目安

・国公立大学全体:3,000時間以上

・東京大学などの最難関大学:3,500時間以上

2. 合格者の勉強時間

ある調査によると、国公立大学合格者の平均勉強時間は以下の通りです。

・現役合格者:3,100時間

・浪人合格者:3,500時間

3. 勉強時間の内訳

勉強時間の内訳は、科目によって異なりますが、一般的には以下の通りです。

・英語: 40%

・数学: 30%

・国語: 20%

・理科・社会: 10%

国公立大学に合格するために必要な勉強時間は、一概には言えません。

大切なのは、自分の目標と現在の学力に合わせて、計画的に学習 を進めることです。

高校生に学習計画表を作って最短最速で合格できる塾の紹介

高校生に学習管理型の塾がおすすめな理由は、以下の通りです。

・学習計画を立てて、効率的に学習できます。

・苦手な科目を克服できます。

・モチベーションを維持できます。

・学習習慣を身につけられます。

・志望校合格に近づきます。

学習管理型の塾では、生徒一人ひとりの学習状況に合わせて、学習計画を立ててくれます。

そのため、効率的に学習でき、苦手な科目を克服できます。

また、モチベーションを維持するために、講師や生徒同士のサポート体制が整っています。

さらに、学習習慣を身につけられるため、大学受験や就職活動に役立ちます。

学習管理型の塾は、高校生にとって、学習面だけでなく、精神面でもサポートしてくれるので、志望校合格に近づくでしょう。

パーソナルトレーナーと大学を目指す!STRUXのコーチング

志望校合格まで、パーソナルトレーナーが伴走してくれる学習管理型の塾STRUX。

予備校オンラインドットコムイチ押しのおすすめ塾です。

STRUXの基本情報

| STRUXの基本情報 | |

| STRUXの公式ホームページ | https://strux.oner.jp/ |

| 対象学年 | 高校生、浪人生 |

| 指導教科 | 主要5教科、入試科目に対応 |

| 指導形式 | オンライン:1対1の個別指導、コーチング指導 |

| 授業料 | 47,190円〜 |

| 講師 | 東京大学を中心にした難関大学の現役講師 |

| 使用端末・アプリ | パソコン、スマホ、タブレット |

| サポート体制 | 専用チャットでいつでも質問OK、オンライン自習室完備 |

| 無料体験授業 | 実施中!無料体験すると合格のヒミツがわかる! |

| おすすめ度 | |

★評価項目の分析★

【月謝】

・スタンダードプラン:71,500円

・戦略プラン:47,190円

・高1・高2/中高一貫プラン:49,500円

【講師】

難関大学の講師がパーソナルトレーナーとして活躍

【カリキュラムの内容】

生徒の志望校に応じたカリキュラムで最短合格が目指せる

【教材】

市販の参考書

【サポート体制】

専用チャットでいつでも質問OK、オンライン自習室完備

【その他】

無料体験から10日以内の入塾意思表示で入塾金が1万円OFF!

学習管理型塾:STRUXの特徴

学習塾STRUX塾長は東京大学法学部卒。

学習塾STRUXの立ち上げ当初から携わり、勉強法メディアや書籍執筆など、受験のノウハウを熟知しています。

STRUXが運営している教育メディア「ストマガ」は、受験勉強のノウハウが満載された受験生に大人気のコンテンツ!メルマガで受験情報も発信中!

【毎日の予定に合わせた週間計画】

STRUXの週間計画は、他の塾と比較しても細かく学習内容が決まっているため、日々の学習の目的が明確になり、勉強に集中しやすくなるのが特徴、STRUXの週間計画で受験勉強すると、自分の勉強のペースが把握でき、勉強を挫折しにくくなり、効率的に勉強でき、短時間で偏差値アップが期待できます。

【信頼できるパーソナルトレーナーが指導】

STRUXに入会すると、受験を熟知したパーソナルトレーナーが生徒と2人3脚で合格まで指導するのが特徴。スポーツの世界でも実力を発揮するためにパーソナルトレーナーの存在は当たり前。受験においてもSTRUXのパーソナルトレーナーが生徒の成績を上げるために全面的にサポートします。きっとあなたの心強い味方になるでしょう!

【生徒一人ひとりに合わせた授業が特徴】

STRUXでは、原則110分の授業では生徒の現状把握と学力に合わせた授業を実施しているため、きちんと「解ける」かどうか問答を繰り返すので、授業時間を100%活用することが可能。しかも、自分に合った参考書で勉強するため、必要な知識を効率的に習得できます。つまり、短期間で効率よく偏差値が上がるのです。

STRUXのまとめ

東京大学、慶應義塾大学、上智大学、明治大学、大阪公立大学、横浜国立大学、兵庫県立大学、電気通信大学、東京理科大学、立命館大学、中央大学、法政大学、学習院大学、関西大学、関西学院大学、新潟県立大学、芝浦工業大学、工学院大学、近畿大学、武蔵大学、東洋大学、順天堂大学、甲南大学、北里大学、和洋女子大学、立正大学、亜細亜大学、大阪工業大学、麻布大学、日本獣医生命科学大学、中央学院大学、神奈川工科大学、神奈川大学、追手門学院大学(ホームページより一部抜粋)

【STRUXのメリット】

・STRUX塾長の豊富な受験ノウハウを利用して勉強できる

・何をするべきか迷わない学習計画表で志望校が目指せる

・学習管理型塾として実績が豊富である

【STRUXのデメリット】

・学生講師が中心、メリットでもあるがデメリットに感じることも

・講師との相性が合わない場合がある

予備校オンラインドットコム限定のキャンペーン実施中!

当サイトからSTRUX入会した生徒様限定

【参考書2冊+個別指導料:52,800円】

なんと!どちらもプレゼント!

この機会をお見逃しなく!

STRUXは予備校オンラインドットコムおすすめの塾です!

\特別キャンペーン実施中/

↓↓↓

STRUXの資料請求はこちらから

早朝から特訓!徹底管理のオンライン予備校「かもスク」

受験のプロが365日!徹底管理する!「かもスク」を紹介。

かもスクの基本情報

| かもスクの基本情報 | |

| かもスクの公式ホームページ | https://kamosuku.com/ |

| 対象学年 | 高校生・浪人生 |

| 指導教科 | 主要5教科 |

| 指導形式 | 個別指導、映像授業、学習管理 |

| 授業料 | 19,800円〜 |

| 講師 | 受験に精通したプロ講師 |

| 使用端末 | Zoom、パソコン、スマホ、タブレット |

| サポート体制 | 365日学習管理 |

| 無料体験授業 | 「無料カウンセリング」を実施中 |

| おすすめ度 | |

★評価項目の分析★

【月謝】

・1ヶ月特訓コース:19,800円〜

・大学受験特化コース:27,500円〜

・英検対策合格コース:27,500円〜

【講師】

元大手予備校の校舎長を中心に受験に精通したプロ講師

【カリキュラムの内容】

映像授業 × 個別指導 × 志望校特化カリキュラム」

【教材】

必要に応じて購入

【サポート体制】

受験まで365日毎日の勉強をサポート

【その他】

英検対策コースあり

オンライン予備校「かもスク」の特徴

受験のプロがなんと!365日!徹底的に学習管理してくれる、オンライン予備校「かもスク」の特徴を紹介。

かもスクでは、全国のオンライン予備校の成功事例や失敗事例を参考にして、生徒にベストな指導を提供しています。

【受験のプロが徹底管理】

大手予備校や大手個別指導塾で活躍していた受験のプロが365日!合格までの学習管理を徹底指導。生徒一人ひとりの学習計画・習熟度を徹底管理して、毎週、個別に実施する「確認テスト」で習熟度をチェック!生徒の成績を確実にアップさせるサポートを実施しています。

【受験のプロが作成する志望校特化の学習計画】

生徒の学力と目標に合わせて、目標特化の個別カリキュラムを作成!最新の問題傾向や入試データはもちろんのこと、スタディサプリのデータも分析して、最も学習効率の高い、「映像授業+参考書」カリキュラムを作成。生徒一人ひとりの志望校に特化した、個別カリキュラムで最短最速の成績アップにコミットしています。

【約5万本の一流講師による映像授業】

かもスクでは、リクルート社が運営している「スタディサプリ」と提携し、一流講師による神授業が毎日受講可能。

また、映像授業の特性を活かして、英検対策に特化した授業も受けられます。

オンライン予備校「かもスク」のまとめ

かもスクの合格実績は公式ホームページに記載されていません。

かもスクの合格実績が気になる方は、問い合わせると良いでしょう。

【オンライン予備校「かもスク」のメリット】

・365日!早朝からでも受験のプロによる指導が受けられる

・映像授業 × 個別指導 × 志望校特化カリキュラム」

・リーズナブルな料金設定でお財布に優しい

【オンライン予備校「かもスク」のデメリット】

・合格実績がホームページに公開されていない

・映像授業が苦手な人には向いていない

365日!受験のプロが徹底した学習管理!オンライン予備校「かもスク」の公式ホームページはこちらから

現役東大生・早慶生によるオンライン個別指導【スタディコーチ】

現役東大生・早慶生によるオンライン個別指導【スタディコーチ】について紹介。

現役東大生・早慶生によるオンライン個別指導【スタディコーチ】の基本情報

| スタディコーチの基本情報 | |

| スタディコーチの公式ホームページ | https://studycoach.co.jp/ |

| 対象学年 | 中学生/高校生/高卒生 |

| 指導教科 | ・オンライン自習室コース ・自主学習サポートコース ・自主学習徹底管理コース ・逆転合格実現コース ・苦手科目克服コース |

| 指導形式 | オンライン:学習管理型コーチング |

| 授業料 | 14,800円〜 |

| 講師 | 東京大学・早稲田大学、慶應義塾大学の講師 |

| 使用端末・アプリ | Zoom、パソコン、タブレット、スマホ |

| サポート体制 | オンライン自習室 |

| 無料体験授業 | 実施中 |

| おすすめ度 | |

★評価項目の分析★

【月謝】

・オンライン自習室コース:9,800円〜

・自主学習サポートコース:54,800円〜

・自主学習徹底管理コース:74,800円〜

・逆転合格実現コース:94,800円〜

・苦手科目克服コース:6,000円/時間〜

【講師】

現役の東大生、早慶生、約300名以上在籍

【カリキュラムの内容】

東大式学習メソッドで中学生・高校生・高卒生の全科目対応、受験対策から学力アップまで対応

【教材】

必要に応じて購入

【サポート体制】

東大生が常駐しているオンライン自習室あり

【その他】

実校舎もあり(本厚木、首里、下松)

現役東大生・早慶生によるオンライン個別指導【スタディコーチ】の特徴

現役東大生・早慶生によるオンライン個別指導【スタディコーチ】は、現役東大生・早慶生が教師を務めるオンライン完結型のサービス。

現役東大生・早慶生の質の高い授業や学習指導を受けられます。

【東大生・早慶生の専門的な知識と経験】

東大生・早慶生が指導するスタディコーチは、高度な知識と学習戦略を提供しています。スタディコーチの講師は難関大学の入試対策や学問の理解に関する深い知識を有しており、生徒に適切なアドバイスや指導ができます。

【コーチと担任の2人体制で指導】

担当コーチに任せきりにならないよう、担任(社員および社員に準ずるスタッフ)も指導に携わっています。しかも、勉強面以外の志望校指導も抜かりなく実施しているため、安心して授業を受けられるのがスタディコーチの二人体制の特徴。

【目標達成のために個別のコース】

スタディコーチは、一人ひとりにあった学習カリキュラムをご提供し、個別のコースで、合格に必要なステップアップを実現します。

また、学年や現在の成績、生徒のご要望をもとにオーダーメイドの学習カリキュラムで勉強。問題解説授業に加えて、チャット指導や映像授業など、生徒が志望校に合格するために必要な指導内容をオーダーメイドで作成。

スタディコーチのまとめ

【スタディコーチのメリット】

・自由に選べる指導時間で部活動が忙しい人にはメリット

・東大生が常駐しているオンライン自習室がいつでも使える

・東大生・早慶生の講師から質の高い授業が受けられる

【スタディコーチのデメリット】

・東大生と早慶生の講師しかいない

・東大生と早慶生だと敷居が高いと感じる

スタディコーチは大学合格の夢を叶えてくれる!おすすめの塾です。

スタディコーチについて詳しく知りたい方は公式ホームページをチェックしてみましょう!

参考記事:【大学受験】オンラインコーチング塾徹底比較!高校生・浪人生の選び方・費用

まとめ:【学習計画表を作成】高校生が計画通りに勉強できるコツ!

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

今回の記事、【学習計画表を作成】高校生が計画通りに勉強できるコツ!は参考になりましたでしょうか?

まとめ:【学習計画表を作成】高校生が計画通りに勉強できるコツ!

高校生が計画通りに勉強できるコツは、以下の通りです。

【学習目標を明確にする】

まずは、何を学びたいのか、何を達成したいのかを明確にしましょう。目標が明確になれば、学習計画を立てやすくなります。

【学習計画を立てましょう】

学習目標を達成するために、具体的な学習計画を立てましょう。計画には、学習時間、学習内容、学習方法を明記しましょう。

【学習計画を実行しましょう】

学習計画を立てたら、実行しましょう。学習計画を実行するためには、学習時間を確保し、集中して学習することが大切です。

【学習計画を評価し、修正しましょう】

学習計画を実行したら、学習計画を評価し、修正しましょう。学習計画がうまくいっていない場合は、学習時間を増やす、学習内容を変える、学習方法を変えるなど、必要に応じて修正しましょう。

以下に、学習計画を立てるときのポイントをまとめました。

・現状を把握しましょう

自分の学力や学習習慣を把握しましょう。自分の弱点や苦手分野を把握することで、効果的な学習計画が作成できます。

。無理のない計画を立てましょう

学習計画を立てるときは、無理のない計画を立てましょう。学習時間や学習内容が難しすぎると、計画が実行できなくなってしまいます。

・柔軟に計画を変更しましょう

学習計画を実行する中で、状況に応じて計画を変更しましょう。例えば、テスト前は学習時間を増やす、体調が悪いときは学習内容を変更するなど、必要に応じて計画を変更しましょう。

学習計画を立てることは、勉強を効率的に進めるために大切です。学習計画を立てることで、学習時間や学習内容を管理し、モチベーションを維持できます。

学習計画表を作成してくれる学習管理型の塾

学習塾の指導形式で大きく分けると、「集団指導」、「個別指導」、「家庭教師」、「オンライン指導」そして、「学習管理型の塾」に分けられます。

最近注目されている学習管理型の塾とは、一般的に科目の指導はしていません。

具体的には、生徒の志望大学に合格するための学習計画を作成して、学習の進捗管理がメインとなります。

学習計画には、年間、月間、週間、毎日のやるべきことが細かく指示され、計画通りに学習を進めていくと志望大学に合格できる仕組み。

毎日の学習は、指示された市販の参考書を使い、自学自習というスタイルで受験勉強に取り組みます。

受験勉強では、自分の志望校に合わせた対策が必要であり、そのためには自らが率先して学ぶ、自学自習のスタイルがとても大切。

実は、受験生の勉強時間を見てみると、自分で理解したり、自分で問題を解いたりする自学自習の時間が最も長いのです。

学習管理型の塾では、自学自習の仕方、勉強時間の効率的な使い方、取り組むべき参考書を決めてくれるため、学習計画に沿って勉強が進められるようになるでしょう。

| 項目 | 学習管理型の塾 | 通常の塾 |

| 勉強計画策 | ○ | △ |

| 学習の進捗管理 | ○ | △ |

| 質問対応 | ○ | △ |

| 実力測定テスト | ○ | ○ |

| 科目ごとの授業 | △ | ○ |

以上、大学合格を目指して、学習管理型の塾を検討してみるのも、おすすめです。

予備校オンラインドットコムおすすめ塾一覧

【必見】スタディコーチの口コミ・評判が気になる方!塾経験者が調査しました!

オンライン家庭教師高校生におすすめ20選!ランキング形式で解説!

キミノスクールに興味のある方必見!【口コミ・評判・料金】を徹底調査!おすすめできるオンライン塾?

モチベーションアカデミア│評判・口コミ・料金・合格実績を徹底調査

【アガルートコーチング】評判・口コミ・料金・特徴を調査した結果?

トウコベの料金(月謝)を調査・比較した結果は?東大生によるオンライン個別指導を解説

早慶専門塾HIROA CADEMIAの口コミ・評判は高い?料金も徹底調査

メガスタの料金(入会金・授業料)はいくら?他のオンライン家庭教師と比較

オンライン家庭教師WAMの料金は高い?他塾と料金を徹底比較!割引情報あり

【ルークス志塾】の評判・口コミ10選!塾経験者が徹底調査

ホワイトアカデミー高等部の料金・口コミ・評判を担当者に直接取材!

【必見】オンライン家庭教師e-Liveの口コミ・評判・料金を徹底調査してみた!

総合型選抜専門塾AOIの評判・口コミ10選!気になる点を塾経験者が徹底調査

浪人生におすすめオンライン家庭教師26選!ランキング形式で徹底比較