大学受験|試験で受かる人の特徴!合格者だけが持つ15の共通点とは

「※この記事には一部PRが含まれます」

こんにちは、受験生を応援する教育メディア、予備校オンラインドットコムです。

受験生の悩みを解決して、勉強に役立つ情報を発信しています。

今回のお悩みはこちら。

大学受験に成功するための準備を知りたい

志望大学に合格するための学習を知りたい

大学受験に現役合格している人の特徴って?知りたくないですか?

この記事で紹介する「大学受験|試験で受かる人の特徴!合格者だけが持つ15の共通点とは」を読むと、現役合格している人の特徴がわかります。

この記事では、大学受験で成功している人の特徴を具体的に10個紹介しています。

記事を読み終えると、大学受験に現役合格する人の特徴をマネすると良いでしょう。

大学受験に現役合格する人の特徴(行動編・勉強編・メンタル編)

受験勉強を始める準備

大学入試までのスケジュールを知る

【勉強は何から始める】志望校を決める

【勉強は何から始める】受験勉強をはじめる前に自己分析

合格までの勉強計画表を作成して勉強を始める

大学受験に合格するための勉強法

完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール

※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!

講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生

※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!

難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」

※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?

東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!

※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!

東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ

※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!

合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX

※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!

Contents

【大学受験】受かる人の特徴(行動編)

大学受験に受かる人の特徴(行動編)を紹介します。

時間管理が上手

友達の誘惑に負けない

スマホやゲームの管理ができている

勉強の習慣が身についている

予備校や塾に早くから通っている

合格する人は、予備校や塾に早い段階から通い始め、受験勉強のペースを整えています。

例えば、高校1年生から通い始めた生徒は、他の生徒が基礎を固める段階で既に応用問題に取り組んでいることも。

早くから予備校に通うことで、難関大学の傾向を把握したり、個別指導を活用して弱点を効率よく克服したりすることができます。

予備校や塾に早くから通うことで、焦らずに受験期を迎えることができ、ライバルとの差を着実に広げていきます。

参考記事:大学受験に強い!オンライン家庭教師おすすめ40選!合格実績・料金を比較

時間管理が上手

合格する人は、時間の使い方が非常に上手です。

例えば、通学時間や短い休憩時間さえも、有効に使って単語の暗記や問題の解説を確認するなど、無駄な時間を作りません。

大学受験に合格する人は、長期的な目標に基づいた勉強スケジュールを立て、その日にやるべきことを確実にこなしていきます。

時間を無駄にせず、コツコツと積み上げる姿勢が、合格に繋がる大きな要因です。

友達の誘惑に負けない

友達からの「遊びに行こう」や「今日は勉強休もうよ」という誘惑に負けず、自分の目標をしっかりと見据えた行動ができる人は、合格に近づきます。

例えば、友達がゲームやSNSに夢中になっている中でも、合格する人は、自分の志望校に合格するという強い意志を持ち、誘惑を断ち切って勉強に集中します。

短期的な楽しみよりも、長期的な成功を優先することが合格へのカギです。

スマホやゲームの管理ができている

合格する人は、スマホやゲームに自制心を持って接することができています。

例えば、勉強する時間にはスマホの通知をオフにしたり、勉強アプリ以外の使用を制限するなど、しっかりとルールを決めて管理します。

遊ぶ時間と勉強の時間を明確に区別し、ダラダラとスマホやゲームに時間を取られないようにしているのです。

このセルフコントロールが、集中力を維持し、効率的に勉強を進める秘訣です。

勉強の習慣が身についている

合格する人は、毎日決まった時間に勉強をする習慣がしっかりと身についています。

例えば、朝早く起きて30分間単語の勉強をするなど、ルーティン化した学習習慣を持っています。

このような習慣は、モチベーションに左右されず、安定した学習量を確保するために非常に有効です。

勉強を日常生活の一部として自然に取り入れることで、着実に学力を向上させることができます。

難関大学にあなたも逆転合格できる

圧倒的な合格率が本物の証

難関私大に合格する完璧なノウハウ

志望大学の先生があなたをサポート

「友だち追加」で無料コーチング

勉強計画を無料で作成

↓↓↓

大学受験で受かる人の特徴(勉強編)

大学受験で受かる人の特徴(勉強編)について解説します。

インプットとアウトプットができている

模試の復習を怠らない

合格までの具体的な学習計画を持っている

必要な教材に集中して取り組んでいる

基礎を徹底的に理解している

合格する人は、基礎の徹底理解を重視しています。

例えば、数学の基本公式や英単語の意味を暗記するだけでなく、なぜその公式が成り立つのか、単語の使い方や文脈も理解しています。

このように基礎を深く理解していると、応用問題にも対応しやすくなります。

基礎がしっかりしていれば、試験本番でも自信を持って解答でき、難問にも柔軟にアプローチすることができます。

参考記事:【大学受験】英語に強いオンライン塾おすすめ18選!英語力を鍛えて大学合格

インプットとアウトプットができている

合格する人は、インプットとアウトプットのバランスが取れています。

例えば、単語を覚える(インプット)だけでなく、実際に文章を作成したり問題を解いたり(アウトプット)して、覚えた知識を使える形にしています。

知識をただ暗記するだけではなく、それを応用して使える状態にすることが重要です。

インプットとアウトプットを交互に行うことで、知識が定着し、試験でも活かせる力となります。

参考記事:東進ハイスクール・東進衛星予備校【料金表まとめ】入学金・授業料を徹底解説

模試の復習を怠らない

合格する人は、模試を受けた後の復習をしっかり行います。

例えば、模試で間違えた問題を放置せず、どこで間違えたのかを徹底的に分析し、同じミスを繰り返さないように対策を立てます。

模試は現状の学力を確認するだけでなく、弱点を把握し、改善する絶好のチャンスです。

復習を怠らないことで、実力を着実に伸ばし、本番での合格に近づけるのです。

参考記事:【大学受験】オンラインコーチング塾徹底比較!高校生・浪人生の選び方・費用

合格までの具体的な学習計画を持っている

合格する人は、志望校合格までの具体的な学習計画を持っています。

例えば、1日の学習内容を時間単位で計画し、1週間、1ヶ月単位で目標を設定しながら勉強を進めています。

計画を立てることで、自分が今どの位置にいるのか、何を優先的に学ぶべきかが明確になります。

この計画があることで、焦ることなく着実に勉強を進められるため、効率的に合格へと近づけるのです。

必要な教材に集中して取り組んでいる

合格する人は、多くの参考書に手を出さず、必要な教材に集中して取り組んでいます。

例えば、英語の問題集を一冊選び、それを何度も繰り返し解くことで、その教材を使いこなせるようにします。

一つの教材を徹底的に使いこなすことで、内容が深く理解でき、無駄な時間を減らすことができます。

選んだ教材に集中し、最後までやり抜くことが、合格への近道です。

難関大学にあなたも逆転合格できる

圧倒的な合格率が本物の証

難関私大に合格する完璧なノウハウ

志望大学の先生があなたをサポート

「友だち追加」で無料コーチング

勉強計画を無料で作成

↓↓↓

参考記事:逆転コーチングの料金は本当に高い?他塾と徹底比較してみた結果!

大学受験:試験に受かる人の特徴(メンタル編)

試験に受かる人の特徴(メンタル編)について解説します。

自分を信じて前向きな思考を持っている

挫折しても立ち直る力がある

周りの意見に左右されずに自分を保てる

長期間の努力を続ける忍耐力がある

ストレスをうまくコントロールしている

合格する人は、ストレス管理が上手です。

例えば、長時間の勉強で疲れた時には、軽い運動や深呼吸を取り入れ、リフレッシュすることで集中力を回復させます。

また、試験直前のプレッシャーに対しても、過度に緊張せず自分を落ち着かせる方法を知っています。

ストレスに振り回されず、冷静な判断ができることが大切です。

適度な休憩と、心を落ち着かせる方法を身につけることで、最大限のパフォーマンスを発揮します。

自分を信じて前向きな思考を持っている

合格する人は、自分の努力を信じて、前向きな思考を持っています。

例えば、模試の結果が思うように出なかったとしても、「まだ時間がある、改善できる」と前向きに考え、勉強に取り組み続けます。

このポジティブな姿勢は、精神的な強さを支え、最後まで諦めない力となります。

自分を信じることは、努力を続けるエネルギーになり、合格への原動力となります。

挫折しても立ち直る力がある

合格する人は、失敗や挫折を経験しても、そこから立ち直る力を持っています。

例えば、模試で思ったような成績が取れなかったり、難しい問題に取り組んで行き詰まった時でも、その経験を糧にして再挑戦します。

失敗を恐れず、そこから学んで次に繋げる姿勢が、長期にわたる受験勉強での大きな武器です。

困難に直面しても前進し続ける、その精神力こそが合格を引き寄せます。

周りの意見に左右されずに自分を保てる

合格する人は、周りの意見に左右されず、自分のペースを守ることができます。

例えば、友達が「今日は勉強休もう」と誘ってきても、自分の計画を優先して行動します。

時には周囲からの批判や不安を煽る言葉があっても、自分の信念を貫く強さがあります。

他人の声に流されず、自分が進むべき道をしっかりと見定め、自分を保てることが、成功への大きな要因となります。

長期間の努力を続ける忍耐力がある

合格する人は、長期間の努力を続ける忍耐力を持っています。

例えば、数ヶ月にわたる計画を立て、それを着実にこなすことができる人です。

受験勉強は長期戦であり、すぐに結果が出るわけではありません。

しかし、日々の小さな努力をコツコツ積み重ねることで、大きな成果を得られます。

途中で投げ出さず、目標に向かって着実に歩み続ける忍耐力が、最終的な合格を引き寄せる力となります。

参考記事:東大先生の料金は高い!東大生が教えるオンライン家庭教師の入会金・月謝を徹底比較

大学受験:失敗する人の特徴7つ

大学受験に失敗する人の特徴を紹介します。

失敗する人の特徴①目標設定が曖昧

失敗する人の特徴②勉強計画の立て方が甘い

失敗する人の特徴③基礎力不足

失敗する人の特徴④時間の使い方の効率が悪い

失敗する人の特徴⑤模試の結果を活かせていない

失敗する人の特徴⑥メンタルが弱い

失敗する人の特徴⑦塾・予備校に行っていない

失敗する人の特徴①目標設定が曖昧

・具体的な目標がない:「なんとなく〇〇大学に行きたい」といった漠然とした目標では、モチベーションが維持しづらく、効率的な学習計画を立てられません。

・目標の優先順位が低い:大学受験よりも、部活動やアルバイトを優先してしまうなど、目標に対する意識が低い傾向にあります。

・目標達成のための具体的な行動計画がない:目標を達成するために、何をいつまでにどのようにやるのか、具体的な計画を立てていないため、なかなか行動に移せません。

目標が明確でないと、どのように勉強すればいいか分からなくなります。

具体的な大学や学部を決め、そこに向けた目標を設定することが大切です。

目標があれば、何をどのくらい頑張ればいいのかが分かりやすくなります。

失敗する人の特徴②勉強計画の立て方が甘い

・計画性がない:その日やることをその日の朝に決めるなど、計画性がなく、だらだらと時間を使ってしまう傾向があります。

・計画通りに進めない:計画を立てても、なかなか実行できず、挫折してしまう人が多いです。

・復習の時間が足りない:新しい単元を学習するばかりで、復習の時間を十分に確保できていないため、定着率が低い傾向にあります。

しっかりした勉強計画がないと、勉強が進まなかったり、時間を無駄にしたりします。

計画を立てるときは、いつまでに何をやるのか具体的に決めましょう。

計画を守ることで、着実に実力をつけていけます。

失敗する人の特徴③基礎力不足

・基本的な問題が解けない:問題集や過去問を解く際に、基本的な知識が不足しているため、応用問題に手がつけられないケースが多いです。

・苦手な科目を放置:苦手な科目から目を背け、得意な科目ばかり勉強してしまう傾向があります。

・教科書をしっかり読まない:教科書を流し読みしたり、重要な部分を読み飛ばしたりするため、深い理解ができていません。

基礎がしっかりしていないと、応用問題が解けなくなります。

特に、基礎問題を繰り返し解いて、基本を固めることが重要です。基礎ができていれば、難しい問題にも対応しやすくなります。

失敗する人の特徴④時間の使い方の効率が悪い

・スマホ依存:スマホでゲームやSNSばかりしていて、勉強時間が確保できない人が多いです。

・集中力が続かない:長時間勉強しても休憩を取らずに集中力を切らしてしまう、逆に休憩時間が長すぎて勉強時間が減ってしまうなど、時間の使い方に無駄が多いです。

・無駄な時間が多い:通学時間や休憩時間など、ちょっとした隙間時間を有効活用できていません。

効率よく時間を使えないと、せっかくの勉強時間を無駄にしてしまいます。

優先順位を決めて、集中して取り組むことが大切です。

スマホやテレビの時間を減らして、勉強に集中できる環境を整えましょう。

失敗する人の特徴⑤模試の結果を活かせていない

・模試の結果を無視:模試の結果を見て、自分の現状を客観的に把握しようとせず、良いところばかりに目を向けてしまうことがあります。

・模試で間違えた問題の復習をしていない:模試で間違えた問題を放置し、同じミスを繰り返してしまうことがあります。

・模試の結果から学ぶ姿勢がない:模試は自分の力を試すだけでなく、改善点を見つけるための貴重な機会であることを理解できていません。

模試の結果を見て改善しないと、同じミスを繰り返してしまいます。模試の成績表をよく見て、どこが弱点なのかを確認し、その部分を重点的に勉強することが必要です。

失敗する人の特徴⑥メンタルが弱い

・プレッシャーに弱い:受験本番で緊張しすぎて実力を発揮できないことがあります。

・失敗を恐れる:失敗を恐れて新しいことに挑戦できず、成長の機会を失ってしまうことがあります。

・周りの意見に振り回される:周りの人の意見に左右され、自分のペースで勉強を進められません。

試験本番で緊張しすぎると、実力を発揮できないことがあります。

日頃からリラックスする方法を身につけたり、小さな成功体験を積んで自信をつけたりすることが大切です。

失敗する人の特徴⑦塾・予備校に行っていない

・一人での学習が難しい:自宅で一人で勉強していると、モチベーションが維持できず、だらけてしまうことがあります。

・効率的な学習方法が分からない:どのように勉強すれば良いのか分からず、遠回りをしてしまうことがあります。

・受験に関する情報が少ない:塾や予備校で得られる入試情報やノウハウが不足しているため、受験対策が遅れてしまうことがあります。

独学で頑張るのは良いですが、塾や予備校に行かないと効率的な勉強法や最新の情報を得にくくなります。

自分に合ったサポートを受けるために、塾や予備校をうまく活用することを考えましょう。

これらの特徴は、あくまで一般的な傾向であり、全ての人に当てはまるわけではありません。

しかし、これらの特徴に心当たりのある人は、早めの対策を講じることで、合格の可能性を高めることができます。

【おすすめオンライン塾】

現役東大生のノウハウが凝縮

受験の勝ち方を熟知した!

東大生・早慶生が徹底サポート

参考記事:【必見】スタディコーチの口コミ・評判が気になる方!塾経験者が調査しました!

現役合格するための!受験勉強の準備

大学受験に合格するための準備について解説します。

大学受験勉強はいつから始める?

受験勉強を始める準備

大学受験を成功させるためには、事前準備も大切です。

なぜなら、事前準備することで、効率的に勉強でき、合格の可能性が高まるからです。

受験勉強に入る前に、まず下記の項目を準備してください。

・志望校を決める

・模試を受けて現状の実力を知る

・受験勉強のスケジュールを立てる

・勉強場所や時間帯を決める

・目標の偏差値を決める

・勉強計画を立て、実行する

・勉強に必要なものを揃える(参考書・文房具etc)

・メンタルを整える

志望校や目標とする偏差値によって、それを達成するための学習計画や勉強法が決まります。

そして、学習計画は、入試スケジュールから逆算して、目標を達成するための計画が必要になる。

そのためには、事前の準備を整えてから、学習計画を作成するのがポイント。

事前準備することで、受験勉強を成功させましょう。

大学受験勉強はいつから始める?

大学合格に向けて受験勉強をスタートさせるには、早ければ早いに越したことはありません。

遅くとも、高校3年生の春休みまでには、受験勉強をスタートしましょう。

なぜなら、高校3年生への進級と同時に受験勉強を始めると、基礎固めから始めても無理のない学習計画が立てられるからです。

また、部活などが忙しくて、高校3年生の春から、受験勉強がスタートできなくても、間に合わないわけではないため、安心してください。

理由は、基礎固めができていれば、高3の夏から受験勉強を始めても、志望校合格の可能性は十分にあるからです。

受験勉強のスタートが遅れた場合は、塾や予備校を利用して、効率よく勉強するのもおすすめです。

難関大学にあなたも逆転合格できる

圧倒的な合格率が本物の証

難関私大に合格する完璧なノウハウ

志望大学の先生があなたをサポート

「友だち追加」で無料コーチング

勉強計画を無料で作成

↓↓↓

参考記事:逆転コーチングは怪しい?口コミ・評判を直接取材!本当はやばい塾?

事前準備:志望校を決める

まず受験計画を立てるためには、志望校を決めなくてはいけません。

なぜなら志望校を決めないと、志望校合格までの勉強プロセスを決められません。

以下のポイントについて説明しています。

気になる大学の情報収集

入試要項を確認する

受験科目を決定する

気になる大学の情報収集

志望校を選ぶためには、インターネットなどで検索し、多くの大学情報を収集してください。

なぜなら、後悔しない志望大学選びのためには、複数の大学を比較・検討することが大切だからです。

志望校を決めるときに大切なのが、今の偏差値を気にせずに「行きたいという強い思いのある大学を志望校にする」ということ。

志望校を決める時に意外に多いのが、「今の偏差値を考えると、行きたい大学よりも、入れる大学のほうがいいかな?」と考えて、志望校を選ぶことがあります。

しかし、これから受験勉強をはじめる際には、今の偏差値は関係ありません。

偏差値を上げていくのが受験勉強だからです。

しかも、高い目標を掲げて、それを乗り越えようとするモチベーションが、受験勉強の支えになるでしょう。

本当に心の底から行きたい大学を第一志望として決めてください。

入試要項を確認

志望大学が決まったら、入試要項をしっかりと確認してください。

入試要項とは、大学入試に出願するための情報(試験日・合格発表日、試験会場、試験科目・配点・過去の倍率など)が記載されている資料。

一般選抜の募集要項は例年、国公立大学では11~12月に、私立大学では9~11月頃に発行されています。

国公立大学の入試要項は無料ですが、送料が必要となります。

私立大学は、医学部など一部で有料のところもみられるが、送料を含め無料のところが多く、最近では、ほとんどの大学でホームページでの閲覧が可能となっていますので、ネット出願を導入する大学では、「入試要項」を必ずしも取り寄せる必要はありません。

また、合格最低点を確認することもポイント。

なぜなら、「あと、どのくらい勉強すればそこに合格できるのか?」を理解しておくと勉強計画表を作成する際の参考になります。

この合格最低点を最終的な目標として、計画を作成するためです。

参考記事:【大学の志望校の決め方】偏差値・将来性・やりたいこと・後悔しない選び方

受験科目を決定する

入試要項の確認が終わったら、いよいよ受験科目を決定します。

自分の得意な科目を選んで、有利に受験を戦うのがポイント。

受験科目が決まれば、その科目に集中して勉強できるので、効率よく受験勉強できるはずです。

併願戦略を立てる上でも、受験科目はとても重要で、例えば、入試において第一志望の大学の試験には、漢文は必要ないけれど、第二志望の大学の試験で漢文が必要となれば、漢文の勉強が必要になります。

そうすると効率の良い勉強ができなくなるので、受験科目については、併願戦略まで見据えて受験科目を決定する必要がある。

また、各科目の配点比率にも注目すると、より自分に有利な受験科目の選択ができるはずです。

以上、大学受験勉強の準備(志望校を決める)でした。

大学の情報収集は、スタディサプリ進路がおすすめです。

難関大学にあなたも逆転合格できる

圧倒的な合格率が本物の証

難関私大に合格する完璧なノウハウ

志望大学の先生があなたをサポート

「友だち追加」で無料コーチング

勉強計画を無料で作成

↓↓↓

大学入試までのスケジュールを知る

勉強を始める前にスケジュールについて頭に入れておくと良いでしょう。

大学入試のスケジュールを表にまとめてみました。

大学入試までのスケジュール

【何から始める】大学入試までのスケジュールを知る

大学入試までのざっくりとしたスケジュールを確認してください。

なぜなら、大学入試においては願書受付の締切日など、期限を厳守しないといけないことがあるからです。

ある程度のスケジュールが事前に確認できていると、あわてずに対処でき、計画性を持って入試に対応できるはず。

学習計画表を作成する上でも重要となるので、しっかりと確認しておきましょう!

参考記事:【大学受験】オンラインコーチング塾徹底比較!高校生・浪人生の選び方・費用

【何から始める】大学入試までのスケジュール

以下、スケジュールを表にまとめてみました。

| 4月〜5月 | 志望大学のホームページなどをチェック パンフレットの入手 |

| 6月〜7月 | オープンキャンパスに参加 |

| 7月〜8月 | 夏期講習などに参加 |

| 9月 | 学校推薦型選抜・総合型選抜出願および試験開始 |

| 10月 | 大学入学共通テスト出願 一般選抜入試の出願準備 |

| 1月 | 大学入学共通テスト入試 |

| 2月 | 一般選抜入試 |

以上、大学受験勉強の準備(スケジュール)でした。

受験勉強の事前準備:自己分析

大学受験勉強の準備として自己分析することで精度の高い計画の作成が可能となります。

以下のポイントについて説明しています。

現在の偏差値を知る

志望大学とのギャップを知る

苦手科目を知る

【受験勉強のやり方】現在の偏差値を知る

計画を作成するためには、自己分析することは重要な要素となります。

なぜなら、「基礎から学習するのか?」「基礎はできているのか?」によって、計画の内容が変わってくるからです。

直近で受けた模試の成績表を見直すことで、自己分析することも可能。

各教科の偏差値から判断しても良いと思います。

また、志望大学の過去問を解いてみるのも判断材料になります。

当然、今の偏差値を知っておくことは、忘れてはいけません。

偏差値がわからない受験生は、模試を受けてしっかりと自己分析してください。

参考記事:大学受験の併願戦略!合格率を高める私立・国立の併願パターンと注意点

志望大学とのギャップを知る

上記で説明した、志望校の最低合格点と自己分析して現在の偏差値がわかると、志望校合格までのギャップが把握できます。

このギャップを知ることで、自分の課題を見つけられ、その課題に優先順位をつけることで課題がより明確になるでしょう。

例えば、「あと、英語の偏差値を10上げる!」「国語の偏差値を5上げる!」など、志望校の合格最低点とのギャップを埋めることで、合格の可能性が高くなるのです。

受験勉強をはじめる前は、このギャップがいくら開いていても問題はありません。

これからこのギャップを埋めるための計画を作成して、実行することでギャップを埋めていくからです。

参考記事:オンライン学習塾!高校生の口コミ評価が高い!おすすめ15選を徹底比較

【受験勉強のやり方】苦手科目を知る

苦手科目を知り、苦手科目を克服することは受験勉強にとって必要不可欠です。

苦手科目は、勉強が後回しになったり、放置しがちになります。

そうなると、取り返しがつかなくなることも。

そうならないためにも、苦手科目をしっかりと把握して、苦手科目を克服するための計画を考えないといけません。

苦手科目を克服するには正しい勉強法を知り、毎日コツコツ机に向かうことが一番の近道。

小さな目標をクリアしていくことで、成功体験が積み上げられ、苦手意識を払拭できるはず。

苦手科目を克服するのが難しい場合は、受験のプロに相談すると効率的に疑問や不安を解消できるでしょう。

以上、大学受験勉強の準備(自己分析)でした。

【受験勉強のやり方】勉強計画表を作成する

学習計画表の作成方法についてまとめてみました。

以下のポイントについて説明しています。

勉強計画表について

学習計画表の具体的な作成方法

ポイントは参考書選び

勉強計画表について

勉強計画表を立てる際は、自分に合った勉強計画表を作成し、わかりやすくまとめることが大切。

「見やすい・わかりやすい・取り組みやすい」の、3つの要素でまとめられた勉強計画表表を作るコツを解説。

自分が見やすいサイズで作るのがポイント。

勉強計画表表に書く内容が固まったら、実際に表を作りましょう。

大切なのは、勉強計画表表を作ることではなく、勉強計画表表を見ながら毎日勉強を実行していくこと。

そのためには、自分が見やすいサイズで作成し、目に入りやすい場所や家族と共有できるところに、示しておけることが望ましい。

勉強計画表表は勉強机の前に貼ったり、手帳に書いて持ち歩いたりするなど、常に確認しやすい状態にしておきましょう。

また、目標から1日ごとの勉強内容まで一目で把握できるよう、自分が見やすいと思うサイズで表を作ると良い。

勉強机の前に貼る場合は大きめのサイズがおすすめですが、持ち歩きできるよう小さくしたい場合は、単語帳のように日めくりできる形状にしたり、月ごとに書き換えられるよう表をアレンジしたりするのもおすすめです。

参考記事:【高校2年生】高2から始める受験勉強!勉強計画表表が大切な理由

学習計画表の具体的な作成方法

学習計画表を作成する際には、目標が必ず必要になってきます。

なぜなら、その目標を達成するために、何をいつまでに学習するのかを決めるのが学習計画表だからです。

逆に言うと、目標がなければ具体的な学習計画表を作ることが難しくなってきます。

目標の決め方としておすすめするのが、「大目標」「中目標」「小目標」の3つを決めるのがおすすめです。

大目標は、最終目標になるので、第一志望校合格が大目標となります。

中目標は、中期的な目標になりますので、2ヶ月〜3ヶ月先位の目標を決めます。

具体的には、「○○模試で偏差値○○」「単語帳を完璧に覚える」「古文の単語を覚える」など、各教科で1つ中目標をきめると効果的です。

小目標は、毎日の目標と言っていいでしょう。

具体的には、「1日、○時間勉強する」「1日、単語を○個覚える」「参考書を○ページ学習する」など、小目標は日々の目標として設定してください。

| 目標 | 内容 | 具体例 |

| 大目標 | 第一志望合格 | 「〇〇大学合格」 |

| 中目標 | 2ヶ月〜3ヶ月後のなりたい自分を目標に | 「模試で偏差値○○」 |

| 小目標 | 毎日の目標設定 | 「○時間勉強する」 |

最後に、目標は日付を入れて過去形で作成すると効果が上がります。

参考記事:偏差値50から早稲田大学に合格した講師に勉強時間と勉強法を聞いてみました!

ポイントは参考書選び

学習計画表を作成する際には、学習する参考書を決めて具体的に1日何ページ学習するのかを落とし込んでいきます。

この時に大切なのが、自分のレベルに合った参考書を選ぶことです。

基礎を学習したいのに、発展的な参考書を使うと効率が悪くなります。

また、難しい参考書に取り組んでしまうと、自信をなくしたりすることもあるため、モチベーションが下がる原因にもなります。

自分にあった参考書を選んで分析して、学習計画表を作成すると良いでしょう。

分析というと大げさですが、内容(章とページ数)を確認してください。

なぜなら、1冊の参考書を仕上げるために、何日必要なのかを確認するためです。

例えば、200ページある参考書の場合、1日、10ページ学習するのであれば、1冊の参考書を1周するのに20日必要ですし、20章ある参考書で1日、1章の学習であればこれも20日必要となります。

つまり、参考書を分析することで無理のない学習計画表を作成するための確認作業となります。

生徒にあった参考書を提案してもらえる、学習管理型の塾を検討するのも良いでしょう。

以上、大学受験勉強の準備(計画の作成)でした。

完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール

※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!

講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生

※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!

難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」

※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?

東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!

※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!

東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ

※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!

合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX

※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!

受験勉強のやり方:大学受験に合格するための勉強法

大学受験に合格するための勉強のやり方について解説。

以下の勉強法を参考にしてください。

大学受験は基礎力を固めるのが大切

自分のレベルに合う参考書・問題集を選ぶ

苦手な科目を克服

スキマ時間を活用

休憩も大切

塾・予備校の先生に相談

大学受験は基礎力を固めるのが大切

受験に大切なのは基礎力です。

基礎がしっかりしていれば、応用問題も解けるようになります。

また、基礎力がしっかりしていれば、苦手科目も克服しやすくなります。

受験勉強では、まず基礎を固めることから始めましょう。

基礎を固めたら、応用問題に取り組んでください。応用問題を解くことで、自分の実力が向上できます。

参考記事:【大学受験】親ができること7つ!子どもがやって欲しいこと!受験期の親の関わり方

自分のレベルに合う参考書・問題集を選ぶ

受験勉強で成功するためには、自分のレベルに合った参考書・問題集を選ぶことが大切。

なぜなら、自分のレベルに合っていない参考書・問題集を選んでしまうと、効率的に勉強できずに、合格の可能性を低くしてしまうからです。

自分のレベルに合った参考書・問題集を選ぶためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

・模試を受けて現状の実力を知る

・自分の苦手分野を把握する

・志望校のレベルに合った参考書・問題集を選ぶ

自分のレベルに合った参考書・問題集を選ぶことで、効率的に勉強でき、合格の可能性が高まるでしょう。

参考記事:偏差値45、55、65ってどのくらい?偏差値を上げる勉強法はこれだ!

苦手な科目を克服する

勉強のやり方として、苦手科目を克服しましょう。

なぜなら、できない問題が多い苦手科目を優先して勉強すれば、効率的な得点アップにつながるからです。

大学受験で苦手な科目を克服するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

・苦手な科目を明確にする

・苦手な原因を分析する

・苦手な原因を克服するための対策を立てる

・対策を実行する

・定期的に復習する

・諦めない

苦手な科目や問題には時間を多めに割いて、できない・わからないをなくしていきましょう。

参考記事:【学習計画表を作成】高校生が計画通りに勉強できるコツ!

スキマ時間を活用する

大学受験でスキマ時間を活用して勉強時間を確保しましょう。

スキマ時間に勉強する際の具体的な例としては、以下のようなことがあります。

・通学中の電車の中

・授業中の休み時間

・食事の待ち時間

・寝る前の時間

・朝起きてすぐの時間

スキマ時間は、1分1秒でも大切です。

有効に活用して、合格を目指しましょう。

休憩も大切

受験勉強のやり方として、休憩も大切。

休憩をとることで、集中力を回復し、効率的に勉強ができます。

休憩をとることで、以下のメリットがあります。

・集中力が回復する

・疲労を軽減する

・モチベーションを維持する

・学習効果を高める

休憩は、勉強の効率を高めるために欠かせないものです。

休憩を忘れずに、勉強を進めていきましょう。

塾・予備校の先生に相談

大学受験勉強で塾や予備校の先生に相談することはとても効果的。

なぜなら、塾や予備校の先生は、受験勉強に精通しているため、勉強方法や効率的な学習法などについて、的確なアドバイスがもらえるからです。

また、勉強のモチベーションを維持したり、困ったときに相談もできます。

塾や予備校の先生に相談するメリットは、以下のようなものがあります。

・勉強方法や効率的な学習法のアドバイスがもらえる

・勉強のモチベーションを維持できる

・困ったときに相談できる

塾や予備校の先生に相談することで、受験勉強を効率的に進め、合格の可能性が高まるでしょう。

講師は全員東大生と東大院生!オンライン個別指導トウコベ

※この価格で東大生と東大院生が親切・丁寧に指導してくれる!

対面式の塾より成績が上がる!オンライン家庭教師WAM

※全国どこからでも個別指導を受けられる学習サービス

圧倒的なオンライン指導実績!オンラインプロ教師メガスタ

※大手塾・予備校の有名講師や難関大の学生講師が多数!

やってはいけない勉強のやり方

やってはいけない勉強のやり方も紹介。

睡眠時間を削って勉強する

複数の参考書で勉強

模試の判定に一喜一憂する

スマホが手放せない

睡眠時間を削って勉強する

睡眠時間を削って勉強するのは、やってはいけない勉強法。

なぜなら、睡眠は、脳の疲れを回復し、記憶を定着させるために大切だからです。

睡眠時間を削って勉強すると、集中力が低下し、記憶力も低下します。

また、睡眠不足は、イライラや不安などの精神的な問題を引き起こすこともあります。

受験勉強では、十分な睡眠をとることが大切。

受験生の場合は、7~8時間の睡眠が目安です。

睡眠時間を確保することで、集中力を高め、記憶力を向上させましょう。

学習管理してくれる塾:【学習管理塾とは?】オンラインで学習管理する塾14社紹介【大学受験編】

複数の参考書で勉強

複数の参考書で勉強するのは、やってはいけない勉強法の1つ。

なぜなら、複数の参考書で勉強すると、学習内容が混乱したり、勉強効率が悪くなるからです。

受験勉強では、1つの参考書を完璧にマスターすることが大切。

1つの参考書を完璧にマスターすることで、学習内容を深く理解し、記憶として定着できます。

また、1つの参考書を完璧にマスターすることで、勉強効率が高まるのです。

模試の判定に一喜一憂する

模試は、自分の学力を測る一つの指標ですが、絶対的な評価ではありません。

模試の結果が悪くても、落ち込む必要はありません。

模試の結果を参考にして、自分の弱点を克服し、勉強を続けましょう。

模試の判定に一喜一憂すると、勉強に集中できなくなることも。

また、模試の結果が悪かったときには、やる気を失ってしまうこともあります。

模試の結果は、あくまでも一つの指標として捉え、自分の勉強に集中することが大切。

模試の結果が悪かったときは、自分の弱点を克服するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

・間違えた問題を解き直す

・解説を読んで、理解を深める

・先生に質問する

模試の結果を参考にして、自分の弱点を克服しましょう。

スマホが手放せない

スマホは、インターネットに接続でき、ゲームや動画を見たり、SNSで人とコミュニケーションが取れます。

そのため、勉強中にスマホを触ってしまうと、ついつい勉強そっちのけで時間を過ごしてしまうことも。

受験勉強中は、スマホを遠ざけて、勉強に集中できる環境を整えましょう。

スマホを触ってしまうと、集中力が低下し、記憶力も低下します。

また、スマホ依存症になってしまう危険性もあります。

スマホを上手に利用するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

・勉強するときは、スマホを別の部屋に置く

・勉強中にスマホの通知をオフにする

・勉強中にスマホを触らない決まりを作る

スマホ利用のけじめをつけることで、合格の可能性が高まるでしょう。

大学受験に成功するための心構え

最後に受験勉強を始める心構えについて解説。

以下のポイントについて説明しています。

受験勉強に対する心構え

受験勉強に対する覚悟

勉強のことで不安になったら

大学受験勉強に対する心構え

志望校合格に向けての受験勉強は、長い道のり。

途中でも挫折しそうになる時もあれば、スランプになることもあります。

その困難を乗り切るための心構えについて説明します。

まずは、勉強の目的をしっかりと考えてください。

勉強の目的を考えて取り組むことで、受験勉強をやり抜く強い信念が芽生えるはず。

そして、目的を考えて勉強するようになれば、ライバルたちに差をつけられます。

次に、「やればできる」ということ。

勉強の差は努力の差です。

できるようになるには、どうすればいいのか?

努力を惜しまない受験生が受験勉強を成功させるのです。

あなたができると思うなら必ずできます!

最後に、ポジティブシンキングです。

ポジティブシンキングとは、「前向きな姿勢や積極的な考え方で、現実の生活を楽しく望み通りのものに変えていく思考法」という意味。

自分がイメージする通りのことが、現実になるという考え方がベースになっており、悲しいことや嫌なことに、必要以上にとらわれないようにする考え方ともいえます。

受験勉強中はポジティブな考え方で乗り切りましょう!

大学受験勉強に対する覚悟

大学受験勉強をこれからはじめる上で、大学受験に対する覚悟が必要となります。

覚悟とは、困難なことを予想して、それを受け止める心構えをすること。

理由は、受験勉強は自分との戦いでもあり、テレビを見たい、スマホを見たい、ゲームをしたいなど、受験勉強を妨げる誘惑が数多くあり、それらの誘惑に負けない強い覚悟が必要だからです。

友人からの誘いを断るのは心苦しいですが、受験勉強を始めたからには、勉強時間を確保して、学習を最優先する強い覚悟が必要となってきます。

大きな挑戦をするとき、成功する人は必ず覚悟をもって取り組み、その覚悟の差が、考えるチカラや努力へと姿を変えて良い結果につながるのです。

ライバルは自分自身。

参考記事:【大学受験の不安】『受かるか不安』親も子も乗り越える!原因と7つの解消法

受験勉強のことで不安になったら

受験勉強中に不安になることは、何度もあります。

大学受験への不安を感じるのは、すべての受験生の共通の悩みと言ってもいいでしょう。

不安を感じない受験生など、誰ひとりいません、不安を感じたからといって、受験から逃げ出す必要もありません。

むしろ、今の不安に対する課題を見つけて、乗り越えることで合格へ近づくのです。

受験生の不安を感じる主な代表的な要因は、「成績が伸びない」「親のプレッシャー」「友達との比較」など。

受験生が不安を感じる要因として最も多いのは、学校の定期テストや模試などで、思うように点数が伸びないこと。

自分では勉強を頑張ってきたつもりでも、結果が出ないと「このままで志望校に合格できるのか」と、不安を感じる受験生が多いようです。

受験中には3度スランプがあると言われています。

不安になったときは誰かに相談するとスッキリしたりするので、友人などの相談相手を見つけるのが良いでしょう。

以上、大学受験勉強の準備(心構え)でした。

塾や予備校に通って勉強のやり方を教わる

塾に通って受験勉強を始める

受験生の皆さん、以下の悩みが一つでも当てはまる場合、塾に通うことを強くおすすめします。

・偏差値の伸び悩み

・受験までの勉強の仕方がわからない

・自分に合った参考書がわからない

・勉強計画表が上手く作れない

・志望大学になんとしても合格したい

もちろん、塾に通わずに合格するのが一番。

しかし、大学受験は、難易度も高く、出題範囲も広いため、自分一人で攻略するのは、とても難しいのが現実。

実は、志望大学に合格した受験生は、塾に通って、塾の指導のもと、効率的に勉強しているケースが多い。

受験生の皆さん、塾に行くメリットは、志望大学に最短ルートで効率よく合格するため。

なぜなら、塾が持っているノウハウを利用することで、受験勉強に集中できるからです。

自分にあった塾を探して、大学合格を勝ち取るのが、大学受験を成功させる近道と言えるでしょう。

参考記事:大学入試の小論文│テーマ型の書き方とポイント!例文付きで解説

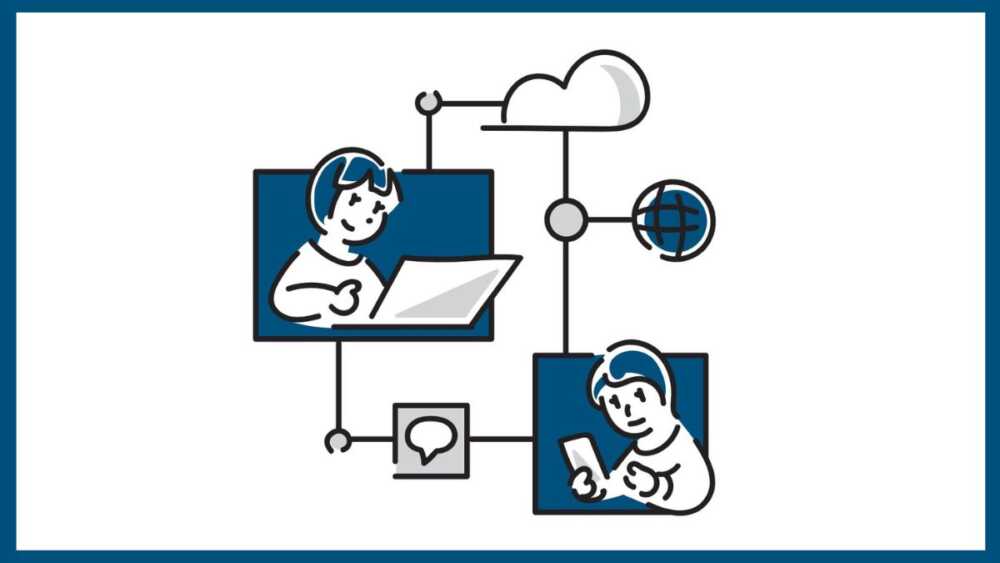

学習管理型の塾に通って受験勉強を始める

学習塾の指導形式で大きく分けると、「集団指導」、「個別指導」、「家庭教師」、「オンライン指導」そして、「学習管理型の塾」に分けられます。

最近注目されている学習管理型の塾とは、一般的に科目の指導はしていません。

具体的には、生徒の志望大学に合格するための学習計画を作成して、学習の進捗管理がメインとなります。

学習計画には、年間、月間、週間、毎日のやるべきことが細かく指示され、計画通りに学習を進めていくと志望大学に合格できる仕組み。

毎日の学習は、指示された市販の参考書を使い、自学自習というスタイルで受験勉強に取り組みます。

受験勉強では、自分の志望校に合わせた対策が必要であり、そのためには自らが率先して学ぶ、自学自習のスタイルがとても大切。

実は、受験生の勉強時間を見てみると、自分で理解したり、自分で問題を解いたりする自学自習の時間が最も長いのです。

学習管理型の塾では、自学自習の仕方、勉強時間の効率的な使い方、取り組むべき参考書を決めてくれるため、学習計画に沿って勉強が進められるようになるでしょう。

| 項目 | 学習管理型の塾 | 通常の塾 |

| 勉強計画策 | ○ | △ |

| 学習の進捗管理 | ○ | △ |

| 質問対応 | ○ | △ |

| 実力測定テスト | ○ | ○ |

| 科目ごとの授業 | △ | ○ |

以上、大学合格を目指して、学習管理型の塾を検討してみるのも、おすすめです。

完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール

※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!

講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生

※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!

難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」

※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?

東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!

※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!

東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ

※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!

合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX

※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!

まとめ:大学受験|試験で受かる人の特徴!合格者だけが持つ15の共通点とは

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

今回の記事、「大学受験|試験で受かる人の特徴!合格者だけが持つ15の共通点とは」は、参考になりましたでしょうか?

まとめ:大学受験|試験で受かる人の特徴!合格者だけが持つ15の共通点とは

受験勉強は事前の準備が大切です。事前準備することで、効率的に勉強でき、合格の可能性が高くなります。

受験勉強の事前準備には、以下のようなものがあります。

・志望校を決める

・模試を受けて現状の実力を知る

・受験勉強のスケジュールを立てる

・勉強場所や時間帯を決める

・勉強道具を揃える

・勉強計画を立て、実行する

・勉強を継続する

・メンタルを整える

事前準備することで、受験勉強を成功させましょう。

受験勉強のやり方には、いくつかのポイントがあります。

・基礎を固める

・苦手科目から着手する

・同じ問題集を何度も解く

・間違えた問題を確実に解けるようにする

・志望校の過去問を解く

・学習塾を利用する

・勉強場所や時間を決める

・勉強計画を立て、実行する

・勉強を継続する

・メンタルを整える

これらのポイントを押さえて、効率的に受験勉強を進めましょう。

大学受験におすすめ塾の紹介

【コーチング塾】スタディコーチのメリットとデメリット!選ぶ前に知っておきたいこと

早慶専門塾HIROA CADEMIAの口コミ・評判は高い?料金も徹底調査

【鬼管理専門塾とは】口コミ・評判を塾経験者が徹底解説!怪しい塾なの?

【必見】スタディコーチの口コミ・評判が気になる方!塾経験者が調査しました!

トウコベの評判・口コミからわかった!本当のメリットとデメリットを解説

【トウコベ】口コミ・評判を徹底解説!知っておきたい口コミの真実

【アガルートコーチング】評判・口コミ・料金・特徴を調査した結果?

スタディコーチの料金(入会金・授業料)はいくら?他塾と料金を徹底比較