大学入試制度をわかりやすく簡単に!5分で理解できる!

<PR>

こんにちは、受験生を応援する教育メディア、予備校オンラインドットコムです。

受験生の悩みを解決して、勉強に役立つ情報を発信しています。

今回のお悩みはこちら。

大学入試制度がよくわからない?

どんな制度があるのか?

どの大学入試制度を選択するの?

「大学の入試制度」ってよくわからないですよね?

この記事で紹介する「大学入試制度をわかりやすく簡単に5分で理解できる!」を読めば、大学の入試制度についてわかる内容になっています。

なぜなら、進路の専門家、進路アドバイザーが書いた記事だからです。

この記事では、各大学入試制度を表にまとめてわかりやすく解説しています。

記事を読み終えると、大学入試制度について理解できる内容となっています。

大学入試制度の基礎知識

大学入試制度にかかわる名称

どの大学入試制度を選択するのが良いのか

合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX←おすすめの塾

※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!

完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール

※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!

東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ

※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!

Contents

大学入試制度の基礎

大学入試制度の基礎についてまとめてみました。

以下のポイントについて説明しています。

国公立大学と私立大学の選抜試験割合

選抜試験を表にしました

大学入試制度の多様化

入学者選抜の選抜形態を大きく分けると、「一般選抜」(大学共通テスト利用選抜)、「学校推薦選抜」、「総合型選抜」、「特別選抜」(社会人選抜、帰国子女選抜など)に分けられます。

特に私立大学の選抜は多様化が進み、一般選抜では、3教科選抜の他に、得意科目の配点を2倍にする選抜方式や、3教科受験した中の高得点2教科で合否判定する選抜方式などがあります。

学校推薦型選抜においても指定校推薦、公募制推薦のほかにさまざまな推薦方式が行われています。

国公立大学は、推薦入試及び総合型選抜による入学者の定員を拡大する目標を掲げるなど、現在では、東京大学、京都大学を含め、ほとんどの国公立大学が学校推薦型選抜を実施しています。

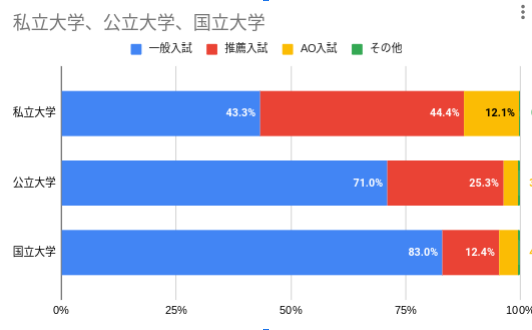

国公立大学と私立大学の選抜試験割合

国公立大学では、一般入試による選抜が中心となります。

私立大学の場合、AO入試実施校は全体の86%にあたる511校で実施され、全入学者に占める割合が12.1%、推薦入試入学者は44.4%となっています。

大学入試制度を表にしました

| 一般選抜 | 国公立大の「一般選抜」は、原則として1月に行われる大学入学共通テスト(以下、共通テスト)と、2~3月に大学ごとに行われる個別学力検査(通称:個別試験、2次試験)をもとに、調査書や小論文、本人記載の資料などから多面的・総合的に評価・判定される。 私立大の一般選抜は、3教科の受験が基本となり、文系では英語、国語のほか地歴・公民や数学から1科目選択、理系では英語、数学、理科で試験を実施。 |

| 学校型選抜 | 学校推薦型選抜の一番の特徴は、高校の校長の推薦書が必要だということです。高校時代の学業成績やスポーツ・文化活動などの推薦基準を満たしている生徒を高校の学校長が推薦する入試です。 |

| 総合型選抜 | 以前はAO入試(アドミッションズ・オフィス入試)と呼ばれていたが、2021年度入試(2021年4月入学者を選抜する入試)から、名称と共に中身も変わった。出願に校長の推薦が必要ないのが特徴です。 |

| 特別選抜 | 社会人選抜や帰国子女選抜などを対象に特別枠を設けて選抜する方法。 |

大学入試制度にかかわる名称

大学入試制度にかかわる名称についてまとめてみました。

以下のポイントについて説明しています。

学校推薦型選抜とは

一般選抜とは

総合型選抜とは

以前はAO入試(アドミッションズ・オフィス入試)と呼ばれていたが、2021年度入試(2021年4月入学者を選抜する入試)から、名称が総合型選抜と名前が変わり中身も変わりました。

大学教育を受けるために必要な「知識・技能・」「思考力・判断力・表現力」が評価されます。

各大学が実施する評価方法等、または「大学入学共通テスト」のうち、少なくともいずれか一つの活用を必須化するとなっています。

学習意欲や大学への適性、個性、能力など、受験生の可能性を評価する選抜方式です。

総合型選抜について知りたい方、【必見】大学受験:総合型選抜とは?総合型選抜に向いている人!向いてない人

小論文対策について知りたい方、大学入試の小論文│テーマ型の書き方とポイント!例文付きで解説

面接対策について知りたい方、総合型選抜(AO入試)面接のコツ【知らないと損】大学入試面接を攻略

学校推薦型選抜とは?

一般選抜との一番大きな違いは、「校長の推薦を受けないと出願できない」という点です。

出願にあたっては、「調査書の学習成績の状況◯以上」といった出願条件が設定されている場合もあり、誰もが出願できる入試というわけではありません。

学校長からの推薦書の中で、本人の学習履歴やこう集う履歴を踏まえた、「知識・技能・」「思考力・判断力・表現力」「主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度」に関する評価を記載することと、大学が選抜するに当たりこれらを活用することが必須化することとなっています。

指定校推薦:指定校となる高校のみから出願できる。

公募制推薦:大学が定めた基準を満たしていれば、どの高校からも出願できる。

学校推薦型選抜について知りたい方、【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る

一般選抜とは?

募集人員の割合が一番高い入試で、国公立大学では募集人員の80%、私立大学でも約50%を占める選抜方式です。

国公立大学では前期・後期・中期日程入試が、私立大学では大学が独自に実施する入試のほか大学入学共通テスト利用入試もこれにあたります。

一般選抜筆記試験に加え、「主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度」をより積極的に評価するため、調査書や志願者本人が記載する仕様の積極的な活用を促す。

試験実施時期:2月1日〜3月25日

合格発表:〜3月31日

各大学により日程が異なりますので、最新の情報については各大学の募集要項をご確認ください。

一般選抜について知りたい方、【私立大学】一般選抜の仕組みについてわかりやすく表にまとめて解説!

合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX←おすすめの塾

※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!

完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール

※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!

東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ

※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!

大学入試制度の特徴

入試制度の特徴についてまとめてみました。

以下のポイントについて説明しています。

学校推薦型選抜

一般選抜

大学入学共通テスト

基本となる「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」「大学入学共通テスト」の4種類についてどの選抜方式にすればよいのか?自分にあった選抜方式を選択するのが合格への近道です。

解説していきます。

・選抜方式のスケジュールで決める。

・入試科目で決める。

・簡単で楽な方法で選ぶ。

選び方はさまざまですがよく調べて、自分にあった入試制度を選択してください。

「総合型選抜」

私立大学のほとんどが実施している総合型選抜は、大学が求める人物像が合否を左右するのが特徴です。

総合型選抜は高校からの推薦が必要ないため、条件を満たせば誰でも出願できます。

選考では「求める人物像と合っているか」「入学への強い意欲がある」などが重視され、大学にふさわしいかが合否の判定となります。

合否までに慎重に審査されますので時間を要することが多く、他の入試に向けて対策を練ったり受験勉強したりする時間が少なくなるため、学校推薦型選抜や一般選抜も視野に入れておいたほうが良いでしょう。

また、最近は基礎的な学力を測るため、出願時において一定の学業成績基準を設けられるケースも増加傾向にあります。

出願時期:9月以降

合格発表時期:11月以降

総合型選抜について知りたい方、【必見】大学受験:総合型選抜とは?総合型選抜に向いている人!向いてない人

「学校推薦型選抜」

高校での取り組みや実績をもとに、受験生の個性や意欲を評価するのが学校推薦型選抜です。

殆どの大学で高等学校長の推薦が必要で、学業成績やスポーツ・課外活動実績などについて基準が設けられています。

書類審査や小論文、面接、プレゼンテーション、実技などでで合否を判定されますが、¥大学入学共通テストの結果や大学や学力試験を課す大学もあるため事前に調べておきましょう。

また、多くの大学が専願制を採用しているため、他校との併願ができない場合がほとんどです。また、一般選抜で再チャレンジすることは可能です。

出願時期:11月以降

合格発表時期:12月以降

学校推薦型選抜について知りたい方、【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る

「一般選抜」

一般選抜では、大学の種類により入試の科目数などが異なります。

国立大学では、共通テストを一次試験として用い、個別の試験を二次試験として行う大学がほとんどです。

一方、私立大学などは、個別の試験のみで試験を実施します。

そのため、国立志願者は5教科を学ぶ必要があるのに対し、私立志願者は3科目のみを学ぶだけで良い場合もあります。

3教科型を中心で入試が行われているのが私立大学・短大ですが、数学を入試科目として使える文系学部の入試もあるなど、最近では入試科目の多様化が進んでいます。

例年複雑化しているため、「違いが分からない」「どっちの入試がいいの?」などと迷ってしまう受験生も多いかもしれません。

しかしきちんと理解すれば、得意分野を生かして受験したり、同じ学部学科を複数回受けられたりと多くのメリットがあります。

合格のチャンスを逃さないために、まずは一般選抜の基本的な種類と特徴を知っておきましょう。

また、入試形態は大学によって多様であり、自分が志望する大学について個別に調べることもとても重要です。

試験実施時期:2月1日〜3月25日

合格発表:〜3月31日

一般選抜について知りたい方、【私立大学】一般選抜の仕組みについてわかりやすく表にまとめて解説!

「大学入学共通テスト」

大学入学共通テストを受験し、各大学の共通テスト利用入試に出願します。

各大学は出願者の試験結果を大学入試センターに問い合わせ、合否が決まる入試方式です。

一番のメリットは、大学入学共通テストを受けるだけで複数の大学・短期大学・学部学科に出願できることです。

国公立大学の志願者が併願しやすいこともあり、多くの受験生が利用しています。

ほとんどの大学で一般選抜と併願できるため、負担を押さえながら合格のチャンスを増やせます。

試験実施期間:令和5年度試験実施期日:令和6年1月13日(土)、14日(日)

参考記事:【大学受験】併願校の決め方ステップガイド|迷わずに併願校を決める方法

自分にピッタリの入試制度を選択するために

学校や塾の先生に質問する

志望大学の入試制度を確認する

志望している大学の公式ウェブサイトを検索し、アクセスします。

【入試情報を探す】

大学のウェブサイト内で、学部や学科のページ、または入試・募集情報のセクションを探します。一般的には、学部・学科ごとに入試情報が掲載されています。

【入試制度を確認】

入試情報のページで、入試制度に関する詳細を探します。多くの大学では、一般入試や推薦入試、センター試験利用入試など、複数の入試制度が用意されています。各制度の詳細や要件、試験科目、出願方法などが記載されているはずです。

【出願要項や募集要項をチェック】

入試制度の詳細に加えて、出願要項や募集要項も確認しましょう。これには、出願期間、出願方法、必要書類、面接や試験日程などの情報が含まれています。

【問い合わせ先をメモする】

入試情報ページや募集要項には、入試に関する問い合わせ先(連絡先)も掲載されています。質問や疑問がある場合は、必要な情報を取得するために問い合わせ先をメモしておきましょう。

大学ごとに入試制度や情報の公開方法は異なる場合がありますので、大学のウェブサイトを丁寧に探索することが重要。

また、最新の入試要項を確認するために、大学の公式ウェブサイトや関連する入試情報を定期的にチェックすることをおすすめします。

大学の入試資料がまとめて請求できる!スタディサプリ進路はこちらから!

学校や塾の先生に質問する

入試制度を決める際に塾の先生に相談するのは良いアイデア。

塾の先生は入試制度や受験に関する専門知識を持っており、経験豊富なアドバイスを提供してくれるでしょう。

以下は、塾の先生に相談する際のポイントです。

・希望する大学の入試制度を確認する: 志望する大学の入試制度について事前に調べておきましょう。一般入試や推薦入試、センター試験利用入試など、どの制度を受けたいのか明確にすると、相談がスムーズに進められます。

・塾の先生に相談する内容を整理する: 入試制度に関する疑問や悩みを整理し、具体的な質問や相談内容を考えておきましょう。例えば、各制度の特徴やメリット・デメリット、自分の実力や進路に合った制度の選び方などを相談することができます。

・塾の先生と面談する: 塾の先生と面談の機会を設けましょう。面談では、自分の進路や目標、現在の学力などについて話し、入試制度の選択に関するアドバイスを求めることができます。また、塾の先生からは、自身の実力を適切に把握するための模試や適性検査の受験を提案される場合もあります。

・複数の意見を聞く: 塾の先生の意見を参考にしつつも、複数の塾や教育関係者の意見を聞くこともおすすめです。異なる視点や情報を取り入れることで、より客観的な判断ができるでしょう。

入試制度の決定は受験生の重要な選択ですので、慎重に検討しましょう。

塾の先生との相談を通じて、自分に最適な入試制度を選ぶことができるはずです。

ビリギャルでお馴染み坪田塾のオンライン個別指導

※坪田塾のノウハウがオンラインで体験できるおすすめの塾!

東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ

※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!

毎日の学習管理で合格に導く!鬼管理専門塾

※志望校に合格するための学習計画の作成と徹底管理で合格する!

まとめ:大学入試制度をわかりやすく簡単に!5分で理解できる!

大学入試の選抜制度について説明をしてきましたが大学入試制度について少しは理解はできましたか?

志望する大学の選抜方式を決めるのはもちろんのこと、併願戦略においてもどの選抜方式で受験に挑むのかはとても重要です。

受験に挑むにあたり、大学の選抜方式がある程度決まったら、効率的に勉強できます。さらに経済面においてもリスクを減らすことが可能となります。

大学の合格の可能性、効率の良い受験勉強、経済的なことを視野に入れて大学の選抜方式を選択して下さい。

大学入試制度の基礎

大学入試制度にかかわる名称

どの大学入試選抜を選択するのが良いのか

まとめ:どの大学入試選抜方式を選択するかは併願戦略を立てる上でも重要