【大学受験】勉強計画の作り方【文系編】マネしてOK!年間スケジュールの作り方

「※この記事には一部PRが含まれます」

本記事の内容は、大学合格を目指す受験生を応援する「東大毎日塾」が監修しています。東大毎日塾は、個別指導と学習管理を通じて多くの生徒の学力向上をサポートしており、最適な学習法についての知見を基に記事を作成しました。

「志望校に最短で合格できる勉強計画作り方」を知りたい受験生は、東大毎日塾にお問い合わせください。(※無料)

大学受験、特に文系志望の皆さん、勉強計画の立て方で悩んでいませんか?

「何から手をつければいいのかわからない」「本当にこれで合格できるの?」といった漠然とした不安を抱えている方も多いでしょう。

この記事では、東大毎日塾の塾長に協力していただき、これまで多くの文系受験生を合格に導いてきた経験と実績に基づき、合格へ直結する勉強計画の立て方と年間スケジュールを徹底解説します。

ぜひ、この記事を読んで、あなただけの最適な勉強計画を一緒に見つけていきましょう。

・文系主要科目ごとの具体的な学習法と計画のポイントを理解できる

・具体的な文系勉強計画例を参考にできる

・計画通りに進まない時の効果的な対処法を知れる

【毎日の勉強計画を作ってくれる塾】

講師は全員!現役東大生

東大生に質問し放題の塾

第一志望への合格率が高い

14日間の無料体験授業

公式サイトからLINEで友だち追加

↓↓↓

東大毎日塾の公式サイトをチェック

Contents

大学受験合格に勉強計画が必要なのか?文系受験生が知るべき「計画の力」

大学受験の勉強計画は、単なる「勉強のやることリスト」はありません。

「合格率が高まる!本当の勉強計画」は、皆さんの不安を解消し、効率的な学習を可能にし、さらにはモチベーションを維持するための強力なツールになります。

このセクションでは、計画がなぜそれほどまでに重要なのか、具体的な理由を解説します。

「時間がない」を乗り越える!効率的な学習のための計画術

受験本番までモチベーションを維持するための秘訣

東大毎日塾の指導から見えた!計画が不安を自信に変える理由

「何をやればいいかわからない」という不安 は、多くの受験生が抱える共通の悩みです。

東大毎日塾では、この不安の根本原因が「学習の見通しが立たないこと」にあると考えています。

具体的には、明確な勉強計画を立てることで、今日の学習が志望校合格にどう繋がるか が見えるようになります。

たとえば、「今日は古文の助動詞を覚える」という作業も、「○月の模試で古文読解の得点率を70%に上げる」という中期目標、さらには「志望校の古文で確実に得点する」という最終目標との関連性が明確になるのです。

学習の意味づけ ができると、勉強に対するモチベーションが格段に向上し、不安が自信に変わっていきます。

参考記事:学習計画の作成で大学受験を効率的に合格する方法を5分で解説!

「時間がない」を乗り越える!効率的な学習のための計画術

文系受験生の多くが直面するのが 「覚えることが多すぎて時間が足りない」 という問題です。

特に日本史や世界史などの社会科目、古文・漢文の文法事項など、暗記すべき内容が膨大にあります。

東大毎日塾で実践している 時間効率を最大化する計画術 では、以下の原則を重視しています。

・重要度と緊急度によるタスクの優先順位付け

・短時間で記憶に定着させる復習サイクルの組み込み

たとえば、英単語の暗記では「1日100個を1回」ではなく、「1日20個を5回転」する方が記憶の定着率が高いことが実証されています。

科学的根拠に基づいた学習法 を計画に組み込むことで、限られた時間を最大限に活用できるのです。

受験本番までモチベーションを維持するための秘訣

大学受験は長期戦です。

1年以上にわたる学習期間 において、モチベーションの波は必ず訪れます。

東大毎日塾の合格者たちは、この波を乗り越えるための具体的な仕組みを計画に組み込んでいました。

短期目標と長期目標のバランス が重要なポイントです。

「今週は英文法を完璧にする」という短期目標の達成感と、「志望校に合格する」という長期目標への憧れを両立させることで、持続可能な学習習慣を構築できます。

定期的な振り返りと調整 により、計画と現実のギャップを最小限に抑えることも、モチベーション維持の重要な要素となります。

【毎日の勉強計画を作ってくれる塾】

講師は全員!現役東大生

東大生に質問し放題の塾

第一志望への合格率が高い

14日間の無料体験授業

公式サイトからLINEで友だち追加

↓↓↓

東大毎日塾の公式サイトをチェック

関連記事

東大毎日塾の口コミ・評判を直接取材|良い声・悪い声から分かる本当の実態

東大毎日塾の料金は高い?月謝・入会金から「迷いやすい理由」を専門家が解説

文系大学受験勉強計画の作り方「逆算思考」

効果的な勉強計画を立てるには、まず「逆算思考」が不可欠です。ゴールから逆算して今やるべきことを明確にすることで、無駄なく、着実に実力を伸ばすことができます。

このセクションでは、計画を立てる上で最も重要な「逆算思考」の具体的なステップを解説します。

「いつまでに、どうなりたいか」志望校と受験科目の明確化

あなたの現在地はどこ?客観的な学力把握の重要性

無理なく継続できる計画の原則

大学受験の年間スケジュールを見通す長期的な視点

「いつまでに、どうなりたいか」志望校と受験科目の明確化

勉強計画の第一歩は、「いつまでに、どうなりたいか」、つまり具体的な志望校と受験科目を明確にすることです。

志望校が決まっていないと、どの科目を重点的に勉強すべきか、どれくらいのレベルを目指すべきかが定まらず、学習が非効率になる可能性が高いです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 勉強計画の第一歩 | 「いつまでに、どうなりたいか」を考えること |

| 目的 | 志望校と受験科目を明確にする |

| なぜ重要か | ・志望校が決まっていないと、勉強科目やレベルが曖昧になる・結果として学習が非効率になる |

| 受験科目の違い(例) | ・私立文系:3科目(英語・国語・社会)・国立文系:5教科7科目(英語・国語・数学・理科・社会など) |

| 明確にすべき理由 | ゴールが定まることで「何を」「いつまでに」やるべきかが明確になる |

私立大学志望なら3科目、国立大学志望なら5教科7科目など、文系でも大学によって受験科目は大きく異なります。

目指すゴールを明確にすることで、「何を」「いつまでに」やるべきかが見えてきます。

あなたの現在地はどこ?客観的な学力把握の重要性

ゴールを設定したら、次は「あなたの現在地」を正確に把握することが重要です。

理由は、現在の学力を客観的に把握できていないと、「どこを重点的に強化すべきか」が分からず、非効率な勉強になるからです。

具体的には、模試の結果や過去問の点数を分析することで、自分の得意科目と苦手科目、そしてそれぞれの分野での弱点を洗い出しましょう。

東大毎日塾では、この自己分析の徹底を非常に重視しています。

無理なく継続できる計画の原則

計画を立てる際に最も大切なのは、「無理なく継続できる」ことです。

どんなに完璧な計画でも、継続できなければ意味がありません。

東大毎日塾の生徒たちも、最初から完璧を目指すのではなく、自分の生活リズムや学習習慣に合わせて、少しずつ計画を調整していきます。

たとえば、毎日10時間勉強する計画を立てても、最初は慣れないため挫折しやすいでしょう。

最初は「毎日最低3時間」から始め、徐々に増やしていくなど、現実的な目標設定が鍵となります。

大学受験の年間スケジュールを見通す長期的な視点

大学受験に向けた勉強計画では、「今日何をやるか」だけでなく、「1年を通してどう進めるか」といった長期的な視点がとても大切です。

たとえば、以下のように時期ごとの目標(マイルストーン)を設定すると、全体の流れがつかみやすくなります。

・夏休みまでに:基礎固めを終わらせる

・夏休み:苦手科目や単元の克服

・秋以降:過去問演習や志望校対策に集中

・高2秋:受験勉強スタート

・高3春:基礎固め終了

・高3夏:苦手克服・実戦力強化

・高3秋~冬:志望校対策&過去問演習

こうした年間の見通しがあると、計画にブレが出にくく、毎日の勉強にも目的意識を持って取り組めるようになります。

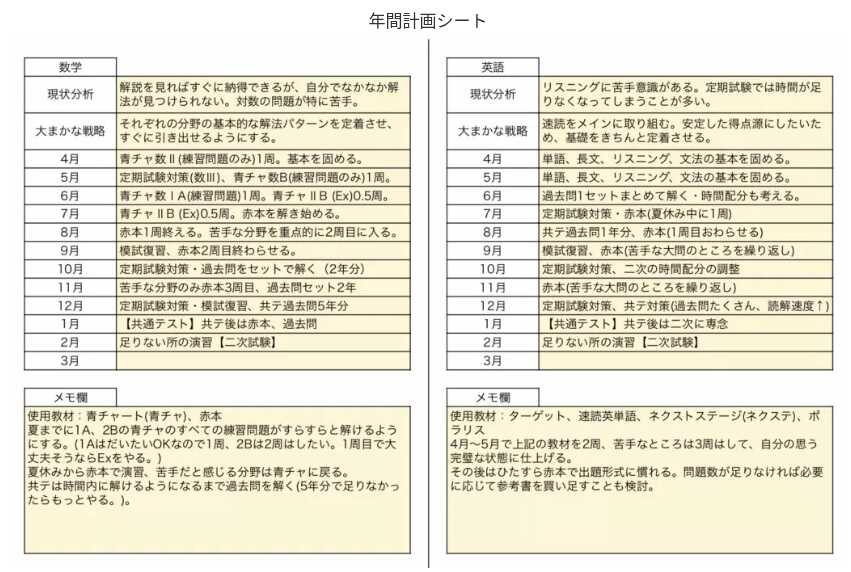

【東大毎日塾の年間勉強計画例】

公式サイトからLINEで友だち追加

無料で勉強計画作成のアドバイス

↓↓↓

東大毎日塾の公式サイトをチェック

文系大学受験【年間】勉強計画の時期別別戦略

文系大学受験を成功させるためには、各時期に応じた最適な学習戦略が必要です。

このセクションでは、高校2年生から直前期まで、時期別で何をすべきか、具体的な年間勉強計画の戦略を詳細に解説します。

高3の夏休み:学力飛躍の鍵!集中特訓期の計画術

高3の秋〜冬:得点力完成!過去問演習と実力養成期

直前期:最高の状態で本番へ!総仕上げとメンタルケア

高2〜高3の春:基礎を固める!塾長が推奨する土台作りの時期

この時期は、大学受験の土台を築く最も重要な期間です。

焦らず、しかし着実に基礎力を身につけることが、最終的な合否を分けます。

東大毎日塾でも、この時期の基礎固めを最優先しています。

東大毎日塾生の高2スタート:早期対策でライバルに差をつける

高2のうちから受験を意識し、勉強を始めることは、他の受験生に大きく差をつけるチャンスです。

特に文系の場合、国語や英語、社会科目の基礎は、早めに固めておくと高3になった時の負担が格段に減ります。

【高2文系・早期対策スケジュール(月別計画)】

| 月 | 主な学習目標・内容 |

|---|---|

| 4月 | ・受験の全体像を把握(志望校・必要科目の確認)・英単語帳スタート(1冊選定)・英文法の基礎問題集を開始 |

| 5月 | ・英単語200語/週の暗記継続・英文法(時制・助動詞など基本項目)・現代文の読解練習(評論・小説) |

| 6月 | ・英語長文(短め)を週1〜2本読む・古文単語・文法スタート・日本史or世界史の教科書読み始め |

| 7月 | ・英文法の仕上げ(問題演習中心)・古文読解(主語・助動詞の識別)・社会はノートまとめや年代整理を開始 |

| 8月 | ・夏休み集中:英単語復習+長文強化・英文法問題演習で総復習・古文・漢文の基本構文を覚える |

| 9月 | ・英語は長文+音読中心へ移行・現代文は評論文の要約練習・社会のインプット(地図・資料集活用) |

| 10月 | ・共通テスト形式の英語リーディング対策に着手・古文読解スピードUP・社会は一問一答でアウトプットを意識 |

| 11月 | ・英語リスニング(NHKラジオ・音声教材など)・古文・漢文の読解演習強化・現代文の記述練習も少しずつ |

| 12月 | ・冬休み集中:基礎の総復習(英単語・英文法・古文単語)・英語長文を多読・社会はテーマ別復習 |

| 1月 | ・共通テスト同日模試対策(英語・国語)・模試で弱点確認し、見直しプランを作成 |

| 2月 | ・苦手分野の克服(特に英語と社会)・アウトプット中心の勉強にシフト |

| 3月 | ・高3に向けて志望校の過去問をチェック・春休みは総復習+実戦的な問題に挑戦 |

文系主要科目の基礎力徹底強化計画

高2から高3の春にかけては、文系主要科目(英語、国語、地歴公民)の基礎を徹底的に強化しましょう。

この時期に曖昧な知識を残してしまうと、後々必ずつまずきます。

具体的には、教科書や講義系参考書を読み込み、基礎的な問題集を完璧にこなすことが重要です。

東大毎日塾では、英語なら中学レベルの文法から高校基礎を完璧に、国語なら漢字や古典文法の基礎を固めることを徹底指導しています。

【週間スケジュール(例)】

| 曜日 | 英語の学習内容 | 国語の学習内容 | 地歴公民の学習内容 |

|---|---|---|---|

| 月曜 | 英単語100語暗記+音読(30分)英文法基礎問題(40分) | 現代文キーワード確認(20分)評論読解(40分) | 日本史:教科書通読(戦国時代)(40分) |

| 火曜 | 英文法(不定詞・動名詞など基礎事項)(60分) | 古文単語20語+文法(助動詞の活用)(40分) | 公民:現代社会の基本用語確認(30分) |

| 水曜 | 短文読解+音読トレーニング(60分) | 現代文読解問題演習(評論)(40分) | 日本史:用語整理・一問一答(30分) |

| 木曜 | 英文法総復習(文型・時制中心)(60分) | 古文読解(主語の把握・係り結び)(40分) | 公民:政治・経済の基礎知識確認(30分) |

| 金曜 | 英単語復習テスト+例文暗記(30分)英文法ミニテスト(30分) | 漢字トレーニング+古典文法の確認(40分) | 地歴:地図帳・資料集で視覚的復習(30分) |

| 土曜 | 英語長文(短め)読解演習+音読(60分) | 古文・現代文ミックス問題演習(60分) | 歴史:通史まとめノート作成(60分) |

| 日曜 | 英語復習DAY(単語・文法・音読の見直し)(90分) | 古文・現代文復習+記述練習(60分) | 社会:1週間分のまとめ・アウトプット(60分) |

高3の夏休み:学力飛躍の鍵!集中特訓期の計画術

夏休みは、受験生にとって学力を大きく飛躍させる最大のチャンスです。

この期間をいかに有効活用できるかで、合否が分かれると言っても過言ではありません。

東大毎日塾長が、この集中特訓期の具体的な計画術を教えます。

塾長が指導!夏休みで弱点克服&応用力アップの学習法

夏休みは、これまで手をつけられなかった苦手科目の克服や、基礎を固めた上での応用力アップに最適な時期です。

たとえば、英語が苦手なら毎日長文読解に時間を割いたり、日本史が苦手なら特定の時代を集中的に深掘りしたりと、集中的な学習計画を立てましょう。

東大毎日塾では、夏休み中に「この科目を完全に克服する」といった明確な目標設定を推奨しています。

【夏休みの1日スケジュール(文系・苦手克服型)】

| 時間帯 | 学習内容例 | ポイント |

|---|---|---|

| 8:30〜9:00 | 朝の軽い復習(英単語50語/昨日のまとめノート見直し) | 脳がスッキリしている朝は記憶の定着に最適 |

| 9:00〜10:30 | 英語長文読解(苦手対策)1題+精読+音読 | 苦手な読解力を徹底強化/構文・文脈把握も意識 |

| 10:30〜10:45 | 休憩 | 15分のリフレッシュで集中力維持 |

| 10:45〜12:15 | 日本史(苦手な時代の集中学習)教科書+資料集+一問一答をセットで活用 | 知識の横断学習で理解と記憶を同時に |

| 12:15〜13:30 | 昼休憩・昼食 | 脳の回復・仮眠OK |

| 13:30〜15:00 | 英文法・語法演習(応用問題)+間違えた問題のノート整理 | 基礎がある前提で、応用・実戦問題に挑戦 |

| 15:00〜15:15 | 休憩 | ストレッチや軽い運動でリフレッシュ |

| 15:15〜16:30 | 古文読解(共通テスト形式など)+単語復習 | 読解+語彙セットで効率UP |

| 16:30〜17:00 | 社会(記述対策・論述ノートまとめ)または公民科目の整理 | 理解した内容を言語化するアウトプット時間 |

| 17:00〜18:30 | 自由時間・夕食 | メリハリを持たせて夜の集中力を温存 |

| 18:30〜20:00 | 苦手科目の復習タイム(朝の英長文や日本史の復習) | 「できなかった」を「できる」に変える時間 |

| 20:00〜20:30 | その日のまとめ・計画の見直し+リスニングや英語ニュース視聴など軽めの学習 | 振り返りで達成感と次の行動が明確に |

【塾長からの補足アドバイス】

・「この科目を夏休みで克服する」と決めることで学習に目的が生まれます。

・苦手1つ、得意1つのセット学習が飽きにくく、気分転換にもなります。

・毎週末に「週単位の目標達成度」を振り返ると、モチベーション維持に効果的です。

文系科目のアウトプット力を高める実践的演習

インプット中心だった基礎固め期から、夏休みはアウトプットを意識した実践演習に移行する時期です。

問題集を解く際は、ただ答えを出すだけでなく、なぜその答えになるのか、他の選択肢がなぜ違うのかを説明できるまで深く理解することが重要です。

具体的には、過去問の分野別問題や、少しレベルの高い演習問題に挑戦し、記述問題や論述問題にも積極的に取り組んでいきましょう。

高3の秋〜冬:得点力完成!過去問演習と実力養成期

この時期は、いよいよ志望校の過去問演習を本格的に開始し、実戦的な得点力を完成させる時期です。

弱点を潰しつつ、得意科目をさらに伸ばすための戦略的な学習が求められます。

志望校の傾向分析と過去問徹底攻略の計画

秋からは、志望校の過去問を徹底的に分析することが最も重要になります。

過去問を解くことで、出題傾向、時間配分、頻出分野などが明らかになります。

たとえば、特定の学部で論述問題の配点が高いなら、その対策に重点を置くなど、傾向に合わせた対策を計画に盛り込みましょう。

東大毎日塾では、最低でも過去5年分、できれば10年分の過去問を解き、弱点と強みを把握するよう指導しています。

【週間スケジュール例(志望校の傾向分析&過去問対策)】

| 曜日 | 学習内容 | 補足ポイント |

|---|---|---|

| 月曜 | 過去問(英語)1年分演習(時間を計って解く)+答え合わせ・分析 | 出題形式・時間配分を把握し、設問パターンを記録 |

| 火曜 | 英語過去問の復習・解き直し+出題傾向メモ作成 | 単語・構文・設問形式をカテゴリ別に整理 |

| 水曜 | 過去問(国語)1年分(現代文+古文)演習+設問形式の確認 | 記述・選択問題など設問タイプに注目 |

| 木曜 | 国語の記述添削 or 古文の解説動画視聴+傾向分析メモ | 記述力対策や苦手ジャンルの補強にあてる |

| 金曜 | 社会(日本史または世界史)の過去問1年分(論述 or 一問一答中心)+解説読解 | 出題範囲の絞り込み、頻出テーマの確認 |

| 土曜 | 志望校の出題傾向まとめ(分野別分析)+頻出テーマのチェックリスト作成 | 「過去5年で○○が3回出た」など出題傾向を可視化 |

| 日曜 | 苦手分野のピンポイント対策(例:英語長文、歴史論述)+次週の過去問スケジュール立案 | 過去問→分析→復習の流れを週単位で回す |

本番を想定した時間配分と戦略的な学習の進め方

過去問演習では、本番と同じ時間配分で取り組むことが大切です。

特に文系科目は、時間内に多くの情報を処理し、記述する能力が求められます。

制限時間内に解き終える練習を重ね、時間配分の感覚を養いましょう。

得意科目は確実に得点源にするための復習を、苦手科目は合格点に届くための最低限の対策を、というように、戦略的に学習を進めることが重要です。

直前期:最高の状態で本番へ!総仕上げとメンタルケア

大学受験の直前期は、最後の総仕上げと、心身のコンディションを整えることが非常に大切です。

これまでの努力を無駄にしないために、焦らず冷静に、最高の状態で本番を迎えられるよう準備しましょう。

最終確認と得点源科目強化の計画

直前期は、新しい問題に手を出すよりも、これまで使ってきた参考書や問題集の「最終確認」に徹しましょう。

特に、基本事項の抜け漏れがないか、そして得意科目で確実に得点できる状態にあるかを確認します。

【直前期:1日の勉強スケジュール(最終確認+得点源対策)】

| 時間帯 | 学習内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 8:30〜9:00 | 英単語帳・一問一答などの「暗記系リスト」のチェック(英語・社会) | 朝のスキマ時間で軽く記憶を刺激/反復で定着を促進 |

| 9:00〜10:30 | 英語:過去に解いた長文読解の復習(ミスした問題の見直し+音読) | 新しい問題には手を出さず、使い慣れた教材で確認重視 |

| 10:30〜10:45 | 休憩 | 脳の回復/目と肩を休める |

| 10:45〜12:00 | 社会:一問一答+図表・年表チェック(分野を絞って短時間集中) | 出題されやすいテーマに集中/「わかる→答えられる」へ |

| 12:00〜13:30 | 昼食・休憩 | 仮眠OK。午後の集中力回復に充てる |

| 13:30〜15:00 | 国語:文法事項や古典の重要語彙・敬語・助動詞などの確認 | 曖昧な文法や古文単語を1つずつ潰す |

| 15:00〜15:15 | 休憩 | リラックス&軽く体を動かす |

| 15:15〜16:30 | 得点源科目(例:社会や英語)の「最終確認リスト」によるチェックとミニテスト | 「見たことがある → 書ける・選べる」レベルに引き上げる |

| 16:30〜17:30 | 弱点ノート・間違い直しノートの見直し/まとめシート確認 | 苦手項目の最終仕上げ。知識の「穴埋め作業」 |

| 17:30〜18:30 | 夕食・休憩 | しっかり休み、夜に集中力をもう一度持ってくる |

| 18:30〜20:00 | 英語リスニングや漢文の読み下しなど「軽めで頭に入りやすい学習」 | 負荷は軽めだが、得点につながりやすい内容を選ぶ |

| 20:00〜20:30 | 明日の勉強内容の整理+不安解消のための見直し(要点まとめノートの読み返しなど) | 焦らずに落ち着いて1日を終える準備 |

受験期を乗り切るための体調管理と心の整え方

直前期は、体調管理が何よりも重要です。

十分な睡眠をとり、バランスの取れた食事を心がけ、インフルエンザなど感染症対策も徹底しましょう。

精神的な安定も合否に大きく影響します。

適度な休憩や気分転換を取り入れ、不安な気持ちを一人で抱え込まず、家族や先生、友人、あるいは塾の先生に相談するなど、心のケアも忘れずに行いましょう。

公式サイトからLINEで友だち追加

無料で勉強計画作成のアドバイス

↓↓↓

東大毎日塾の公式サイトをチェック

文系国公立大学の勉強計画作成例

文系で国公立大学を目指す皆さん、共通テストと二次試験、そして膨大な科目数に圧倒されていませんか?

ここでは、東大毎日塾の塾長が、国公立大学ならではの対策を踏まえ、具体的な年間スケジュールと科目ごとのポイントを徹底解説します。

あなたの志望校合格へ向けた最適な勉強計画を一緒に考えていきましょう。

文系国公立大学5月〜8月の勉強計画例

文系国公立大学9月〜12月の勉強計画例

文系国公立大学:受験直前の勉強計画

文系国公立大学1月〜4月の勉強計画例

この時期は「基礎の徹底」と「インプット量の確保」が最重要です。

特に国公立は共通テストで科目数が多いため、無理のないペース配分がカギになります。

【文系国公立志望者の1月〜4月の勉強計画例】

| 教科 | 目標 | 学習内容 |

|---|---|---|

| 英語 | 基礎の8~9割を完成させる | ・単語帳1冊の8割暗記(1日30〜50語)・英文法(参考書1冊を2〜3周)・イディオム帳の開始(1日10〜20個) |

| 国語 | 現代文・古文の基礎を固める | ●現代文:・語彙(評論用語など)強化・文法(主語・述語、修飾関係)・基本的な読解演習(週2〜3題)●古文:・単語300語・文法(助動詞・助詞)・敬語の種類と使い方●漢文:・授業の復習+返り点や句形の理解 |

| 数学 | 基礎力+解法パターンの習得 | ・教科書レベルの問題を確実に解ける・基本問題集を2周以上・解法暗記ノートの作成 |

| 地歴 | 重要語句のインプット | ・授業+教科書の復習・一問一答の暗記(1日10〜20問)・図表・年表を見て整理 |

| 理科基礎 | 教科書レベルの理解と定着 | ・学校の授業+教科書の読み込み・基礎用参考書を1日2ページずつ進める・重要語句はまとめノート作成 |

【月別の学習のねらい】

| 月 | 学習のねらい | 学習内容のポイント例 |

|---|---|---|

| 1月 | 勉強習慣の再構築/科目の棚卸し | ・使う参考書を1冊ずつ決める・各科目の「今の自分のレベル」を確認 |

| 2月 | 英語・数学の重点月/国語は語彙中心 | ・英語は文法を一通り終えることを目標に・数学は計算・典型問題の解法理解・古文の語彙スタート |

| 3月 | 英語・国語の基礎完成/社会は用語定着 | ・英語は長文に入る準備段階(語彙+構文)・現代文は評論文に慣れる・地歴は分野別の用語整理 |

| 4月 | 応用につながる土台作りの仕上げ | ・英語は構文+簡単な読解に着手・数学の苦手単元を潰す・理科基礎は問題演習に移行へ |

参考記事:古文の参考書【初心者向け!おすすめ9選】単語帳・問題集・文法書

文系国公立大学5月〜8月の勉強計画例

この時期は「基礎の完成 → 共通テスト対策への移行」がテーマとなります。

特に夏休み中の時間の使い方が、秋以降の応用力に大きく影響します。

【文系国公立大学志望者の5月〜8月の勉強計画例】

| 教科 | 目標・方針 | 具体的な学習内容例 |

|---|---|---|

| 英語 | 5月〜6月で基礎を完成、7月〜8月は共通テスト形式へ移行 | ・5〜6月:文法・単語・構文の総復習+基礎問題集を1冊完了・7〜8月:共通テスト過去問を1年分解く・長文読解演習(週3回以上)・語彙力強化+リスニング対策のスタート |

| 国語 | 共通テストの形式に慣れ、古文・漢文も対策開始 | ・現代文:要約・設問形式に慣れる/評論文演習(週2〜3題)・古文:単語・文法の総復習、読解演習(週2題)・漢文:句形暗記スタート、読解演習(週1〜2題) |

| 数学 | 共通テスト対策+弱点克服・基礎の再確認 | ・5〜6月:教科書レベルの問題集を反復(分野別)・7〜8月:共通テスト過去問を1〜2年分解く・「理解→演習→復習」のサイクルを守る・ミスノートの作成 |

| 地歴 | 知識の定着+共通テスト形式に慣れる | ・5〜6月:一問一答や資料集で基礎固め・7〜8月:共通テストの過去問・予想問題に着手(週1年分)・頻出テーマの整理、時代・地域ごとの理解を深める |

| 理科基礎 | 夏休みから本格開始、共通テストを見据えた基礎+演習 | ・教科書を繰り返し読み理解・参考書で解法パターンを覚える・演習問題に取り組みつつ、苦手分野は教科書に戻って確認・共通テストの過去問 or 予想問題にトライ |

【月別の学習のねらい】

| 月 | 学習目標 | 学習内容の例 |

|---|---|---|

| 5月 | 基礎の最終仕上げ | ・英語:文法と構文の復習+語彙の定着・数学:基本問題の反復・地歴:教科書+語句確認 |

| 6月 | 苦手分野の整理と補強 | ・英語:精読と長文演習の開始・国語:古文の文法と読解開始・数学:弱点範囲の重点学習 |

| 7月 | 共通テストの過去問演習スタート | ・英語・国語・数学の過去問(1年分)・理科基礎の参考書+問題集スタート |

| 8月 | 集中演習と科目横断的な応用力の強化 | ・英語・国語:過去問2〜3年分・社会:過去問+資料整理・理科基礎:演習と復習サイクル徹底 |

参考記事:大学受験の日本史探究・歴史総合はいつから?高1〜高3別スケジュールと勉強法

文系国公立大学9月〜12月の勉強計画例

この時期は「実践的演習」が中心となり、共通テスト+二次試験に直結した得点力の完成が目標です。

【文系国公立大学志望者の9月〜12月の勉強計画例】

| 教科 | 勉強の方針 | 具体的な学習内容例 |

|---|---|---|

| 英語 | 実戦形式で時間配分を意識しながら演習 | ・共通テストの過去問を時間を測って解く(週1〜2年分)・二次対策:和訳・英作文演習(週2〜3回)・読解精度UPのために音読と精読を並行して行う |

| 国語 | 共通テスト・二次試験の過去問で実戦演習 | ・共通テスト形式の演習(評論・小説・古文・漢文)・文章構造を意識して読む訓練・漢文は句形・読解の反復演習(週1〜2題) |

| 数学 | 実戦力強化と演習量確保がカギ | ・共通テスト過去問を週1〜2題・二次対策:記述問題の演習と添削(1日1題でも継続)・類題演習でパターンの定着 |

| 地歴 | 共通テスト+論述対応を並行 | ・共通テスト形式の問題演習(資料問題含む)・論述問題の練習(週1〜2題)・年代整理・テーマ史・因果関係を意識したアウトプット学習 |

| 理科基礎 | 苦手単元を優先して克服 | ・共通テスト過去問(週1年分)・基本事項の整理ノートを作り、分野別に強化・演習問題で知識の使い方を確認 |

【月別の学習のねらい】

| 月 | 学習目標 | 学習内容の例 |

|---|---|---|

| 9月 | 共通テスト&二次対策を同時に開始 | ・過去問演習スタート・問題を解くだけでなく「解き直し」に時間をかける |

| 10月 | 演習量を増やし「時間管理力」を養う | ・英語・国語・数学で制限時間内に解く練習・ミスノート・出題傾向の整理 |

| 11月 | 共通テストに近い形式で通し練習 | ・1日1セット模試形式で解く日を週1で設ける・記述対策・論述対策を深める |

| 12月 | 実戦力の完成/不安分野の総点検 | ・弱点科目・単元の集中復習・過去問のラストスパート(5年分+予想問題など) |

参考記事:【勉強できない高校生】やる気はあるのにできないのはなぜ?原因と立て直し方

文系国公立大学:受験直前の勉強計画

この時期は「無理をせず、得点力を最大化する」ことが重要です。

【文系国公立大学受験直前(1〜2週間前)の勉強計画:学習の基本方針(3本柱)】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 志望校の過去問演習 | ・直前に1〜2年分を「本番通りの時間」で解く・傾向と時間配分の最終確認をする |

| 弱点科目の克服 | ・できる範囲で苦手単元をピンポイント補強・「得点を落としやすい箇所」の見直し |

| モチベーション維持 | ・精神面の安定も重視・プレッシャーを感じたら「やることを絞る」 |

【1日のモデルスケジュール(受験直前期)】

| 時間帯 | 学習内容例 | ポイント |

|---|---|---|

| 8:30〜9:00 | 英単語・社会用語・理科基礎などの暗記チェック | 短時間で復習できる暗記リストを使う |

| 9:00〜10:30 | 過去問1セット(英語 or 数学 or 国語)を本番形式で演習 | 時間を計って集中力を確認 |

| 10:30〜10:45 | 休憩 | 軽く体を動かす/目を休める |

| 10:45〜12:00 | 間違えた問題の見直し+解説確認/関連分野の復習 | ただの演習ではなく「できるようにする」ことが目的 |

| 12:00〜13:30 | 昼食・リラックスタイム | 音楽を聴く・軽く散歩するなど心を整える |

| 13:30〜15:00 | 弱点科目の補強(例:古文文法/数学の苦手単元など) | 苦手を「あと1点取れる状態」に持っていく |

| 15:00〜15:15 | 休憩 | 甘いもの・ストレッチなどで気分転換 |

| 15:15〜16:30 | 共通テスト形式や論述の軽めの問題(確認用) | 点を取りやすい問題を中心に |

| 16:30〜17:30 | 総復習ノートやチェックリストを確認 | 確認・記憶の強化、メンタルの安定にも効果あり |

| 夜(自由時間) | 軽めの復習(暗記系/漢文の読み/リスニング) | 疲れている日は早めに寝て翌日に備える |

東大毎日塾長直伝!文系科目別 効率的な勉強計画と学習法

文系大学受験の合格には、各科目の特性を理解した効率的な勉強法が不可欠です。

このセクションでは、東大毎日塾長が、長年の指導経験から得た、文系主要科目ごとの具体的な勉強計画と、実践的な学習のコツを伝授します。

英語の勉強計画:東大毎日塾の生徒が実践する総合対策

国語(現代文・古文・漢文)の勉強計画:得点源にするための方法

社会(日本史・世界史・地理・倫理・政経など)の勉強計画

文系数学の勉強計画(必要な場合):苦手意識を克服するアプローチ

英語の勉強計画:東大毎日塾の生徒が実践する総合対策

英語は文系受験生にとって、合否を分ける最も重要な科目の一つです。

単語・熟語、文法、長文読解、リスニング、英作文と多岐にわたるため、バランスの取れた計画が求められます。

英単語・熟語はこう覚える!効率的な暗記法

英単語・熟語の暗記は、英語学習の土台です。

ただ眺めるだけでなく、毎日継続して繰り返し、様々な方法で覚えることが重要です。

たとえば、単語帳は1日100個など目標を決め、音声を聞きながら発音し、覚えた単語はチェックボックスで管理するなど、多角的にアプローチしましょう。

東大毎日塾では、アプリなどを活用し、隙間時間での暗記を推奨しています。

長文読解・英文解釈のステップアップ学習ロードマップ

長文読解は、英語の総合力が問われる分野です。

最初は簡単な英文解釈から始め、徐々にレベルアップしていくことが大切です。

【長文読解・英文解釈の学習ステップ表】

| ステップ | 学習内容 | 目的・ポイント |

|---|---|---|

| ステップ1 | 簡単な英文解釈(構文把握の練習) | ・主語・動詞・修飾語など英文の骨組みを正確に読む力を養う・短文で構造を意識する癖をつける |

| ステップ2 | 英文解釈の基礎参考書を1冊仕上げる | ・文法・構文の理解を深める・和訳や文構造を「自分で説明できる」ようにする |

| ステップ3 | 簡単〜中レベルの長文に挑戦 | ・段落ごとの構成や流れをつかむ・内容理解と構文理解を結びつける練習 |

| ステップ4 | 中〜難レベルの長文を読む習慣をつける | ・設問に答える訓練を通して、実戦力を養う・背景知識や文脈の理解も重視 |

| ステップ5 | 速読力の強化(時間を計って演習) | ・時間配分を意識して読むことで共通テスト対策にも有効・集中力・処理スピードUP |

リスニング・英作文対策の成功戦略

リスニングは、毎日継続して英語の音に触れることが重要です。

短いニュースやTED Talksなどを聞き、シャドーイングやディクテーションを取り入れると効果的です。

英作文は、基本例文を暗記することから始め、様々なテーマで実際に書く練習を重ねましょう。

書いたものは必ず先生や塾の講師に添削してもらい、フィードバックを得ることが上達への鍵となります。

国語(現代文・古文・漢文)の勉強計画:得点源にするための方法

国語は、文系受験生の得点源になりやすい科目であると同時に、対策が難しいと感じる人もいるかもしれません。

適切な計画を立てれば、着実に得点力を伸ばせます。

現代文の読解力向上と記述問題対策のコツ

現代文は、筆者の主張を正確に読み取る力が問われます。

読解力向上のためには、文章の構造を意識しながら読み進めることが重要です。

【読解力向上のコツ】

・筆者の主張を正確に読み取ることが最重要

・文章の構造(展開の流れ)を意識しながら読む

・接続詞(しかし・つまり・たとえば など)に注目する

・指示語(それ・このような など)が指す内容を明確にする

・段落ごとの要点を整理する習慣をつける

【記述問題対策のコツ】

・解答の「核」となるキーワードを見つける

・解答は「文章全体の内容を踏まえて」書く

・自分の言葉で簡潔にまとめる練習を繰り返す

・書いた答えを「根拠のある内容になっているか」で見直す

・添削や模範解答と比べて改善点を探す

古文・漢文の基礎から応用へのステップアップ

古文と漢文は、基礎固めが最重要です。

古文であれば古文単語、古典文法、主要な助動詞・助詞の知識を完璧にしましょう。

漢文も同様に、句形や再読文字といった基礎を徹底的に覚えることで、読解のスピードと精度が上がります。

基礎を固めた後は、多様な文章に触れ、応用力を養う段階へ進みます。

過去問演習を通じて、出題傾向を把握し、実践的な解答力を身につけましょう。

社会(日本史・世界史・地理・倫理・政経など)の勉強計画

社会科目は、文系受験生の合否を左右する重要な科目です。

単なる暗記ではなく、歴史の流れや因果関係、地理的なつながり、現代社会の構造を理解する視点が必要です。

丸暗記ではない!理解を深める効率的な学習法

社会科目は「丸暗記」だけでは通用しません。

たとえば日本史であれば、事件や人物を単体で覚えるのではなく、「なぜそれが起きたのか」「その結果どうなったのか」という因果関係を理解することで、記憶の定着率が高まります。

世界史であれば、地域間のつながりや比較を意識すると良いでしょう。教科書や参考書を読み込み、「流れ」を掴むことを意識してください。

資料問題・論述問題対策の具体的な進め方

近年、社会科目の入試では、グラフや図表、写真などの資料問題や、自分の言葉で説明する論述問題が増える傾向にあります。

資料問題は、与えられた情報を正確に読み取る力が求められます。

論述問題は、知識を整理し、論理的に構成する力が必要です。

具体的には、過去問や問題集でこれらの問題に慣れ、解答の型を身につけましょう。

添削指導を受けることも非常に有効です。

文系数学の勉強計画(必要な場合):苦手意識を克服するアプローチ

文系数学は、得意な人にとっては大きな得点源となりますが、苦手意識を持つ受験生も多い科目です。

しかし、適切なアプローチで基礎から着実に積み上げれば、克服は可能です。

基礎固めから応用問題への接続方法

文系数学で最も重要なのは、「基礎の徹底」です。公式の暗記だけでなく、なぜその公式が成り立つのか、どういう状況で使うのかを理解することが大切です。

まずは教科書の例題や、基礎レベルの問題集を完璧にこなしましょう。

典型問題をパターンで覚えることで、様々な応用問題に対応できるようになります。

例えば、図形と計量の問題であれば、複数の解法を試すことで、問題解決の引き出しを増やせます。

問題演習を通じた解答力向上の秘訣

数学は、「解ける問題」を増やすことよりも、「初見の問題を解けるようにする」ことが重要です。

そのためには、質の高い問題演習が不可欠です。問題を解く際は、解答までのプロセスを丁寧に記述する練習をしましょう。

間違えた問題は、なぜ間違えたのかを徹底的に分析し、類題を解くことで、同じ間違いを繰り返さないようにします。

東大毎日塾では、アウトプットの重要性を常に指導しています。

東大毎日塾長が語る!あなたの勉強計画を成功に導く実践的アプローチ

せっかく立てた勉強計画も、実践できなければ意味がありません。

このセクションでは、東大毎日塾長が、計画を「立てっぱなし」にせず、「成功させる」ための具体的な実践テクニックを伝授します。

計画表の作り方から、モチベーション維持、模試の活用法まで、合格へ導く秘訣をお話しします。

塾長おすすめ!計画表の作り方と管理術(年間・月間・週間)

受験勉強のモチベーションを維持する「東大毎日塾流」メソッド

模試の結果を「合格への羅針盤」にする活用法

塾長おすすめ!計画表の作り方と管理術(年間・月間・週間)

効果的な勉強計画は、漠然としたものではなく、具体的な行動レベルまで落とし込むことが重要です。

東大毎日塾では、年間、月間、そして週間の計画を連動させて管理することを推奨しています。

無理なく続く!計画の立て方と具体的な記入例

計画を立てる際は、「無理なく続けられる」ことを最優先しましょう。毎日10時間など、非現実的な目標設定は、かえって挫折の原因になります。

たとえば、まずは「平日は3時間、休日は8時間」といったように、自分の生活リズムに合わせた現実的な学習時間を設定します。

そして、各科目ごとに具体的な学習内容(例:英語:単語帳を100個、長文問題集を1題)を記入します。

計画表は手書きでもアプリでも構いませんが、「見える化」することが大切です。

【計画を立てる際の考え方と実践方法】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 計画の基本方針 | ・無理なく続けられる学習時間を設定する(例:平日3時間/休日8時間)・非現実的な計画はNG |

| 学習内容の設定方法 | ・各科目ごとに具体的なタスクを設定(例:英単語100語、英語長文1題など) |

| 計画の「見える化」方法 | ・手書きでもアプリでもOK。継続できる形式で見える化(=可視化)することが大切 |

【時期別の学習計画の立て方】

・年間:大まかな目標設定と学習フェーズの区切り→例)高3夏までに英語・国語の基礎を完成させる

・月間:年間計画をテーマごとに細分化→例)7月:英語長文の演習開始/日本史の通史復習

・週間:月間の目標を「日ごとの行動」に落とす→例)月曜:英語長文1題、単語100語・火曜:日本史問題集10ページ、漢文句形の復習など

計画が破綻しないための柔軟な見直し方

どんなに綿密な計画を立てても、計画通りに進まないことはよくあります。

部活動の大会や体調不良など、予期せぬ出来事で計画が遅れることもあるでしょう。

「完璧主義」になる必要はありません。

計画が遅れても、「なぜ遅れたのか」を分析し、柔軟に見直すことが重要です。

たとえば、週末に遅れた分を挽回する時間を設ける、あるいは、優先順位の低いタスクを一時的に減らすなど、臨機応変に対応しましょう。

東大毎日塾では、週に一度は計画を見直し、修正する時間を持つことを推奨しています。

受験勉強のモチベーションを維持する「東大毎日塾流」メソッド

長期にわたる大学受験勉強では、モチベーションが低下することもあります。

しかし、いくつかの工夫で、最後まで高いモチベーションを維持することが可能です。

目標達成のご褒美と効果的な休憩の取り方

勉強を毎日続けるには、モチベーションの維持がとても大切です。

そのための工夫として、「小さな目標をクリアしたときに、自分にご褒美をあげる」方法があります。

たとえば、

・「この章の問題集を終えたら、好きなドラマを1話だけ見る」

・「模試で目標点を達成できたら、美味しいものを食べに行く」

といったように、自分の頑張りに見合ったちょっとした楽しみを用意しておくと、やる気が続きやすくなります。

長時間集中し続けるのは難しいため、短い休憩(5〜10分)をこまめに入れることも大切です。

勉強の合間の休憩は、脳の疲れをとってくれるだけでなく、「次の学習への切り替え」がスムーズになるというメリットもあります。

スランプを乗り越える心の持ち方

受験勉強中にスランプに陥ることは誰にでもあります。

成績が伸び悩んだり、やる気が出なくなったりする時こそ、一人で抱え込まずに、信頼できる人に相談しましょう。

たとえば、親や学校の先生、友人、そして東大毎日塾の講師など、話を聞いてもらうだけで心が軽くなることもあります。

「皆が通る道だ」と割り切り、気分転換を図ることも大切です。

模試の結果を「合格への羅針盤」にする活用法

模試は、単なる成績測定ツールではなく、「合格への羅針盤」として活用すべきです。

模試の結果を分析し、次の学習に活かすことで、着実に学力を伸ばせます。

自己分析と弱点分析で次へと繋げる見直し方

模試を受けた後に最も大切なのは、点数を見て一喜一憂することではなく、「なぜその結果になったか」を分析することです。

ただの点数チェックでは意味がなく、以下のように振り返ることがポイントです。

・どの問題でミスをしたのか?(例:英語の文法問題・数学の時間切れ)

・なぜ間違えたのか?

・時間配分のミス

・知識不足

・問題文の読み違え(ケアレスミス)

これらを一つひとつ見直すことで、次にやるべきことがはっきりします。

たとえば、「英語の長文で時間が足りなかった」と分かれば、速読練習を強化するなど、具体的な対策が立てられます。

東大毎日塾では、模試後に面談で個別に学習計画を修正し、改善点を明確にする取り組みがされています。

このように模試を「学びの材料」として活用すれば、結果は次第に良くなっていきます。

文系大学受験の勉強計画でつまずいた時の対処法

どんなに完璧な計画を立てても、予期せぬ壁にぶつかることはあります。

このセクションでは、東大毎日塾が、皆さんが勉強計画でつまずいてしまった時に、どのように対処すべきか、具体的なアドバイスをお伝えします。

プロの力を借りるという選択肢:塾・予備校の賢い活用法

計画通りに進まない時のリカバリー策

計画はあくまで指針であり、完璧にこなすことだけが目的ではありません。

計画通りに進まない時に、自分を責める必要はありません。

大切なのは、いかに柔軟に対応し、リカバリーするかです。

「完璧主義」を手放し、柔軟に対応する重要性

計画が少し遅れただけで「もうダメだ」と諦めてしまうのは、最も避けるべきことです。

完璧主義を手放し、柔軟に計画を修正することを学びましょう。

たとえば、もし1週間で目標達成できなかった場合、次の週で少し多めに学習時間を確保する、あるいは、優先順位の低いタスクを一時的にスキップするなど、臨機応変に対応することが大切です。

東大毎日塾では、計画は「生きたもの」として、常に改善していくべきだと教えています。

学習時間の確保が難しい時のタイムマネジメント術

部活動が忙しい、体調を崩したなど、学習時間の確保が難しい時もあるでしょう。

そのような時には、「隙間時間」を最大限に活用するタイムマネジメント術が有効です。

たとえば、通学中の電車内で単語帳を見る、お風呂に入りながらリスニングをする、休憩時間に一問一答をするなど、10分や15分といった短い時間でも、積み重ねれば大きな力になります。

「今日何もできなかった」という日を作らないことが重要です。

プロの力を借りるという選択肢:塾・予備校の賢い活用法

自力での勉強計画や学習に限界を感じた時、プロの力を借りることも有効な選択肢です。

塾や予備校は、効率的な学習をサポートするだけでなく、精神的な支えにもなります。

塾長が考える、個別指導や学習塾の最適な活用タイミング

塾や予備校は、特に基礎が固まっていない時期や、志望校の対策が難しいと感じる時期に活用するのが効果的です。

たとえば、高校2年生で何を勉強していいか分からない場合、学習習慣を身につけるために塾を利用するのも良いでしょう。

高3になって過去問で壁にぶつかった時、個別指導で弱点を集中的に克服するのも有効です。

東大毎日塾では、生徒一人ひとりの状況に合わせた最適な活用法を提案しています。

「勉強計画を立ててくれる塾」を選ぶ際のポイント

もし「自分で計画を立てるのが苦手」と感じるなら、勉強計画を一緒に立ててくれる塾やサービスを選ぶのも良い選択肢です。

その際、以下のポイントを重視して選びましょう。

・個別最適化された計画:画一的な計画ではなく、あなたの学力や志望校、生活リズムに合わせた計画を立ててくれるか。

・進捗管理とフィードバック:計画の進捗を定期的に確認し、適切なアドバイスや修正をしてくれるか。

・質問しやすい環境:計画や学習内容について、いつでも質問できる環境が整っているか。

【毎日の勉強計画を作ってくれる塾】

講師は全員!現役東大生

東大生に質問し放題の塾

第一志望への合格率が高い

14日間の無料体験授業

公式サイトからLINEで友だち追加

↓↓↓

東大毎日塾の公式サイトをチェック

大学受験:文系の勉強計画に関するよくある質問

大学受験を目指す文系高校生にとって、「いつから」「どのくらい」「どうやって」勉強すればいいのかは、大きな悩みどころです。

文系受験生とその保護者からよく寄せられる勉強計画に関する質問に答えながら、無理なく続けられる勉強の進め方をわかりやすく解説します。

大学受験勉強はいつから始める文系編?

偏差値70だと一日に何時間勉強すればいいですか?

大学受験で1番きつい時期はいつですか?

大学受験生は1日何時間勉強していますか?

大学受験生の1日の勉強時間は、時期や個人の状況によって大きく異なりますが、一般的な目安は存在します。

高校3年生の受験生の場合、平日は学校の授業時間以外に3〜5時間、休日は8〜10時間以上勉強しているケースが多いです。

しかし、これはあくまで平均であり、大切なのは「時間の長さ」よりも「質の高さ」です。

たとえば、集中して2時間勉強するのと、だらだらと5時間勉強するのとでは、効果は大きく違います。

東大毎日塾の生徒も、ただ長時間机に向かうのではなく、効率的な学習方法を意識しています。

自分に合ったペースを見つけ、無理なく継続できる時間で質の高い勉強をすることが、合格への近道となるでしょう。

大学受験勉強はいつから始める文系編?

文系の大学受験勉強は、できれば高校2年の秋〜冬にはスタートしておくのが理想です。

特に英語と国語は早めに基礎を固めておくことで、3年生になってから志望校対策に集中しやすくなります。

高3の春から本格的に始めても間に合いますが、そのぶん計画的なスケジュール管理が求められます。

部活や学校行事との両立を考えつつ、早い段階から「毎日少しずつ勉強する習慣」をつけておくと、受験期に大きな差になります。

偏差値70だと一日に何時間勉強すればいいですか?

偏差値70を目指すには、質の高い学習を1日6〜10時間続ける覚悟が必要です。

ただし、勉強時間だけでなく、志望校の出題傾向に合った対策ができているかどうかが非常に重要です。

無駄な演習を減らし、弱点科目に時間を集中するなど、戦略的な時間の使い方ができれば、同じ10時間でも結果が大きく変わります。

過去問分析や模試の見直しを通じて、自分に合った最適な学習スタイルを見つけていくことが大切です。

大学受験で1番きつい時期はいつですか?

もっとも精神的・体力的にきついと感じる時期は、秋から共通テスト直前の12月ごろです。

この時期は、志望校の過去問演習や弱点補強、共通テスト対策など「やることが山積み」になりやすく、焦りや不安も高まります。

模試の結果に一喜一憂するなど、メンタルの波も起こりやすい時期です。

そんなときこそ、日々の計画を明確にして、小さな達成を積み重ねることが大切です。

焦らず、自分のペースで進むことが乗り越えるコツです。

【毎日の勉強計画を作ってくれる塾】

講師は全員!現役東大生

東大生に質問し放題の塾

第一志望への合格率が高い

14日間の無料体験授業

公式サイトからLINEで友だち追加

↓↓↓

東大毎日塾の公式サイトをチェック

まとめ:【大学受験】勉強計画の作り方【文系編】マネしてOK!年間スケジュールの作り方

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

今回の記事、「【大学受験】勉強計画の作り方【文系編】マネしてOK!年間スケジュールの作り方」は参考になりましたでしょうか?

まとめ:【大学受験】勉強計画の作り方【文系編】マネしてOK!年間スケジュールの作り方

この記事では、東大毎日塾の塾長が、文系大学受験の勉強計画の重要性から、具体的な年間スケジュール、科目別の学習法、そして計画を成功させるための実践的なアプローチまで、合格へ導くための全てを監修していただきました。

大学受験は長期戦ですが、明確な目標設定と、それに基づいた計画があれば、漠然とした不安は希望に変わり、着実に合格へ近づけます。

「完璧な計画」である必要はありません。大切なのは、「自分にとって最適な計画」を立て、「愚直に実行し、改善していく」ことです。

東大毎日塾は、これからも皆さんの大学受験を全力でサポートしていきます。

この記事で得た知識を活かし、ぜひ今日からあなただけの最高の勉強計画をスタートさせてください。応援しています!

文系の大学受験におすすめ塾の紹介